山口一誠の「心の病(やまい)を改善する」

陰陽五行虚実分類 研究コーナー

研究コーナーの目的について。

- 1:このコーナーでは経絡鍼灸教科書での初級文章を基にして

- 「心の病」を中心にして五行の変動をまとめてみます。

- ・

- 2:このコーナーは治療家の先生方が検証して頂くものです。

- ・

- 3:このコーナーの最終的纏めは「気の病・心の病・」に

- 罹患している患者様に分かりやすく読んでもらう文章構成にします。

・

-

3-1:3は、「わかりやすい鍼灸のお話しコーナー」の

-

「心の病(やまい)を改善するコーナー g102」に掲載します。

脾土タイプ : 脾土『心のゆらぎ』 k3 コーナー 掲載用文章。

脾土『心のゆらぎ』 :メインタイトル

脾土(ひど)タイプの長所はこんな点ですね。

-

思慮深く、落ち着いて行動する人です。

-

熟慮し最善の判断ができる人です。

-

意智力の高い人です。

-

「意智」とは、落ち着いて、思慮深く、熟慮し最善の判断をする知恵の事です。

- ・

- 小さな「悟り」を不断に積み重ね人間として道徳的に進化し続ける人です。

- ・

- 怒りやの感情を「意智力」で一瞬に消せる人です。

- 物事の本質を冷静に客観的に分析し解決策を提案できる人です。

- ・

- 正しい真実の道を守る信義の人です。

- 言動に嘘いつわりがなく「誠(まこと)」を貫く誠実な人です。

- ・

- 思考能力が高い人です。

- 仕事に於いては、内容を精査し、分析し、合理的に仕事を完成させる知的能力が高い人です。

- 対人関係に於いては、「思い」の感情が豊かな人です。

- 人を信じ、慕い、愛し、恋する感情が豊富な人です。

- そして、

- 自然を見る時もその様にしていますね。

- 花を愛で、美味しい食事を楽しみ、友と愉快に語らう人です。

- ・

- 身体的には、「膵臓(脾)」の働きが健全でかつ「胃」が丈夫な人です。

- 、

- 人間は、生命を維持する為に食物を消化吸収することによって身体を養ています。

東洋医学では、胃と膵臓(脾)の働きを次の様に捉えています。

口よリ食道を通して胃の腑に受けた食物を膵臓(脾)の共同作業により消化吸収し、身体を動かす活動エネルギー「胃の気:後天の気」に変換し末端諸機関に伝与する役割です。

よって、 病気になると、胃の気の消長が、大きくその経過や予後の予測に関係します。

すなわち、病気や疲労の回復等、予後の判定に関与する訳です。 - 、

- 足の膝から下が綺麗な人は胃が丈夫で健康です。

脾土タイプの弱点とは。

- 仕事のし過ぎから、思い考え過ぎて、いろんな物が頭に入り過ぎて整理できなくなっている。

-

誠実ゆえに人を信じ過ぎてしまう。(意智力が低いため)

-

胃腸の限度を過ぎた暴飲暴食から体調を崩す。

- ・

-

「過ぎてしまう」事をした結果として「心」と「身体」にさまざまな症状が出ます。

脾土タイプ

心のゆらぎ症状・付随する身体症状 ・虚実分類 所属経絡の表

| 心のゆらぎ症状・付随する身体症状 ・虚実分類 所属経絡の表 | ||||

| 心のゆらぎ症状 | 付随する身体症状 | 所属経絡 虚実分類 |

||

|

思い過ごす。

・

思い考え過ぎて、

いろんな物が頭に入り過ぎて、 整理できなくなっている。 |

足の太陰脾経の ルートに症状が出る。 |

脾経が 実した時 |

||

| 思いが起こらない。 ・ 思い考え過ぎ、 いろんな物が頭に入り過ぎ、 整理できなくなった結果。 |

足の太陰脾経の ルートに症状が出る。 |

脾経が 虚した時 |

||

| 他愛も無い 周りの環境にも 左右され易い。 |

病が慢性に陥りやすく 病気が長引く。 |

脾経が 虚した時 |

||

| めまい | 足が地に着かず身体がふらつく。 | 脾経が 虚した時 |

||

| めまい | 頭位置変換性眩暈:

頭を動かすと「めまい」する。

|

脾経の 実が多い |

||

| 人と接することを避ける。 ・ 周りとの係わりを嫌い、 じっと動かず、 部屋に引きこもる。 ・ 何もしたくない。 |

食欲が無い。 身体の前面が冷える。 お腹が冷えている。 寝るときはうつ伏せになる。 |

胃経が 虚した時 |

||

| 人ごみを嫌い、

他人との係わりを忘れる。

|

発作的に荒々しい行動発作を起す。 しかもその行動について、 本人はハッキリと意識している。 意識しているのに、 異常な行動を抑えられないという 悲しむべき状態が起こる。 |

胃経が 実した時 |

||

|

高き所に登り叫びたいと言う。

|

じっとしていられず走りまわる。

|

胃経 実すれば |

||

|

胸苦しい。

|

ベットに寝る事が出来ない。

不眠になる。

|

脾経

実すれば |

||

|

疲れやすい。

・

物忘れが多くなる。

|

すぐに横になりたい。 ベットで寝る事を好む。 ・ 噫(あくび)がよく出る。 ・ 睡眠状態: 朝、起きれない。 寝ても寝たりない。 ・ 食不味(ショクフミ): 何を食べても味がしない。 |

脾経 虚すれば |

||

脾土タイプの弱点を改善する鍼灸の治療法。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

「心の病」を中心にした 陰陽五行虚実分類 研究コーナー

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

脾土タイプ : 脾土『心のゆらぎ』

脾土の変動(ゆらぎ)、陰陽・虚実・五行の分類表

| 分類 | 陰分類 | 陽分類 | 備考 | ||

| 脾土の「ゆらぎ」 | |||||

| 七情分類:脾 | 思う。 思い考え。 |

思う。 思い考え。 |

思い考え過ぎて、 いろんな物が頭に入り過ぎるから、 脾経の病気になります。 |

||

| 脾土五精: | 意智 | 意智:

知智:心ざし、 |

|||

| 脾土五常: | 信 | 信:

真剣な事、 |

|||

| 脾土五志: | 思う(思考) | 思う(思考) | 思う(思考):

謀は、意味、訳、思う、考え。 |

||

| 脾土の変動

①消化・吸収障害、 |

|||||

脾土の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(本間祥白先生の見解)

・

| 心のゆらぎ症状 | 随伴身体症状 | 虚実 分類 |

所属 経絡 |

||

| 脾土の「心のゆらぎ」(本間祥白先生の見解) | |||||

| 胸苦しく | 臥すること得ず。 ベットに寝る事が出来ない。 |

実すれば、 | 脾経 | ||

| 疲れやすい、 | 臥するを好む、 ベットに寝る事を好む 噫(あくび)、

不眠、 食不味。 |

虚すれば、 | 脾経 | ||

| 臆病になる。

気が狂う。

|

腹中堅く痛み熱して自汗、

お腹の中が硬くなり、

お腹が痛み、 熱が出て、 だらだらと汗が出る。 |

実すれば、 | 胃経 | ||

| 気鬱症 | 足の陽明胃経の ルートに症状が出る。 |

虚すれば、 | 胃経 | ||

・

④ 足の太陰脾経

実すれば、胸苦しく臥すること得ず。

虚すれば、疲れやすい、臥するを好む、 噫(あくび)、不眠、食不味。

・

③ 足の陽明胃経

実すれば、腹中堅く痛み熱して自汗、臆する、、狂う。

虚すれば、気鬱症。

・

脾土の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(柳下登志夫先生の見解)

| 心のゆらぎ症状 | 随伴身体症状 | 虚実 分類 |

所属 経絡 |

||

| 脾土の「心のゆらぎ」(柳下登志夫先生の見解) | |||||

| 思い過ごす。 | 足の太陰脾経の ルートに症状が出る。 |

実すれば、 | 脾経 | ||

| 思いが起こらない。 | 足の太陰脾経の ルートに症状が出る。 |

虚すれば、 | 脾経 | ||

| 他愛も無い 周りの環境にも 左右され易い。 |

病が慢性に陥りやすく 病気が長引く。 |

虚証 | 脾経 虚証 体質者 |

||

| めまい | 足が地に着かず身体がふらつく。 | 虚証 | 脾経 虚証 体質者 |

||

| めまい | 頭位置変換性の 眩暈(めまい) |

実が多い | 脾経 実証 体質者 |

||

| 人と接することを避ける。

周りとの係わりを嫌い |

食欲無く、 体の前面が冷え、 寝るときはうつ伏せになる。 |

虚した時は | 胃経 | ||

| 何もしたくないと言う。 | 身体の前が寒い。 | 虚した時 | 胃経 | ||

| 人ごみを嫌い、 他人との係わりを忘れる。 |

発作的に荒々しい行動発作を起す。

しかもその行動について、

本人はハッキリと意識している。 意識しているのに、

異常な行動を抑えられないという 悲しむべき状態が起こる。 |

実した時 | 胃経 | ||

| 食欲に異常を生じ、、 特に冷たいものを好む。 |

実すれば | 胃経 | |||

| じっとしていられず、 | 走り、 高き所に登り叫びたいという 患者がいる。 |

実すれば | 胃経 | ||

|

脾経の「心のゆらぎ」随伴身体症状

・

熱も無いのに寒く、特に腹部が冷える感じがする。

・ 食物はわずかしか摂っていないのに、ミゾオチにつかえ、もたれ、食欲無く、冷たい飲み物や果物は特に欲しくない。

・ しばしば軽い腹痛を感じ、便意をもよおすが思うように出ないが、少しでも排便すると非常に気持ちが良く腸の中が空になった様な気がする。

・ 睡眠は割り合い良いが、しばしば目が覚める。

・ 疲れやすく少し動くとあちこちが痛くなり、寝ているのが一番楽だが、時々心蔵の鼓動が急に高まって思わず寝ていられなくなる事がある。

・ 急いで歩いたり、小走りに走ると心蔵が非常に苦しくなる。

|

|||||

|

陽明胃経「心の病・気の病」の診断場所

鳩尾穴・上脘穴あるいは下脘穴にかけて、任脉経上に硬い紐(ひも)の様な索条物を触れる。

鍼灸治療は、

この反応物の下端より始めると、 治療回数を重ねるつどに建里・中脘・上脘・巨闕穴の方向で解消されて行き、それにつれて病も癒えてくる場合が多い。 大腹も目に見えて病状の変化を現す部のひとつである。

・

|

|||||

| 躁鬱(そううつ)症 |

陽明胃経「心の病・気の病」の治療穴 欠盆穴辺りのナソ所見は、躁鬱の治療穴。

|

||||

|

心の病 気の病 |

陽明胃経「心の病・気の病」の治療穴

経絡治療では、胃経を補瀉して効を奏することが多い。

|

||||

・

実すれば、思い過ごす。

虚すれば、思いが起こらない。

・

信:真剣な事、嘘でない、真実、訪れる宗教の信仰。

・

意智・知智:心ざし、思い、考え、意識してものを思う。

・

謀は、意味、訳、思う、考え。

・

【脾経の変動】:

食物はわずかしか摂っていないのに、ミゾオチにつかえ、もたれ、食欲無く、 冷たい飲み物や果物は特に欲しくない。

しばしば軽い腹痛を感じ、便意をもよおすが思うように出ないが、少しでも排便すると非常に気持ちが良く腸の中が空になった様な気がする。

睡眠は割り合い良いが、しばしば目が覚める。

疲れやすく少し動くとあちこちが痛くなり、寝ているのが一番楽だが、時々心蔵の鼓動が急に高まって思わず寝ていられなくなる事がある。

急いで歩いたり、小走りに走ると心蔵が非常に苦しくなる。

・

【胃経の変動】:熱も無いのに寒く、特に腹部が冷える感じがする。

・

太陰脾経

陰性〔虚証〕体質は、病が慢性に陥りやすく長引く。他愛も無い周りの環境にも左右され易い。

「頭位置変換性の眩暈」実が多く、虚は足が地に着かず身体がふらつく。

・

陽明胃経

欠盆穴辺りのナソ所見は、躁鬱の治療穴。

鳩尾穴上脘穴あるいは下脘穴にかけて、任脉経上に硬い紐の様な索条物を触れる。

施療〔鍼灸治療〕は、この反応物の下端より始めると、治療回数を重ねるつどに建里・中脘・上脘・巨闕穴の方向で解消されて行き、それにつれて病も癒えてくる場合が多い。

大腹も目に見えて病状の変化を現す部のひとつである。

実すれば食欲に異常を生じ、、特に冷たいものを好む。

虚せば食欲無く、体の前面が冷え、寝るときはうつ伏せになり、人と接することを避ける。

実した時も人ごみを嫌い、他人との係わりを忘れ、発作的に荒々しい行動発作を起す。

しかもその行動について本人はハッキリと意識している。

意識しているのに、異常な行動を抑えられないという悲しむべき状態が起こる。

また虚した時は周りとの係わりを嫌いじっと動かず、部屋に引きこもる。(引きこも裏症候群となる)

経絡治療では、胃経を補瀉して効を奏することが多い。

患者の訴えで、身体の前が寒く、何もしたくないと言う時は虚を認める。

胃経の実で起こる症状:

じっとしていられず、走り、高き所に登り叫びたいという患者がいる。

・

脾土経の変動 c206 HPより

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/c102/c206/

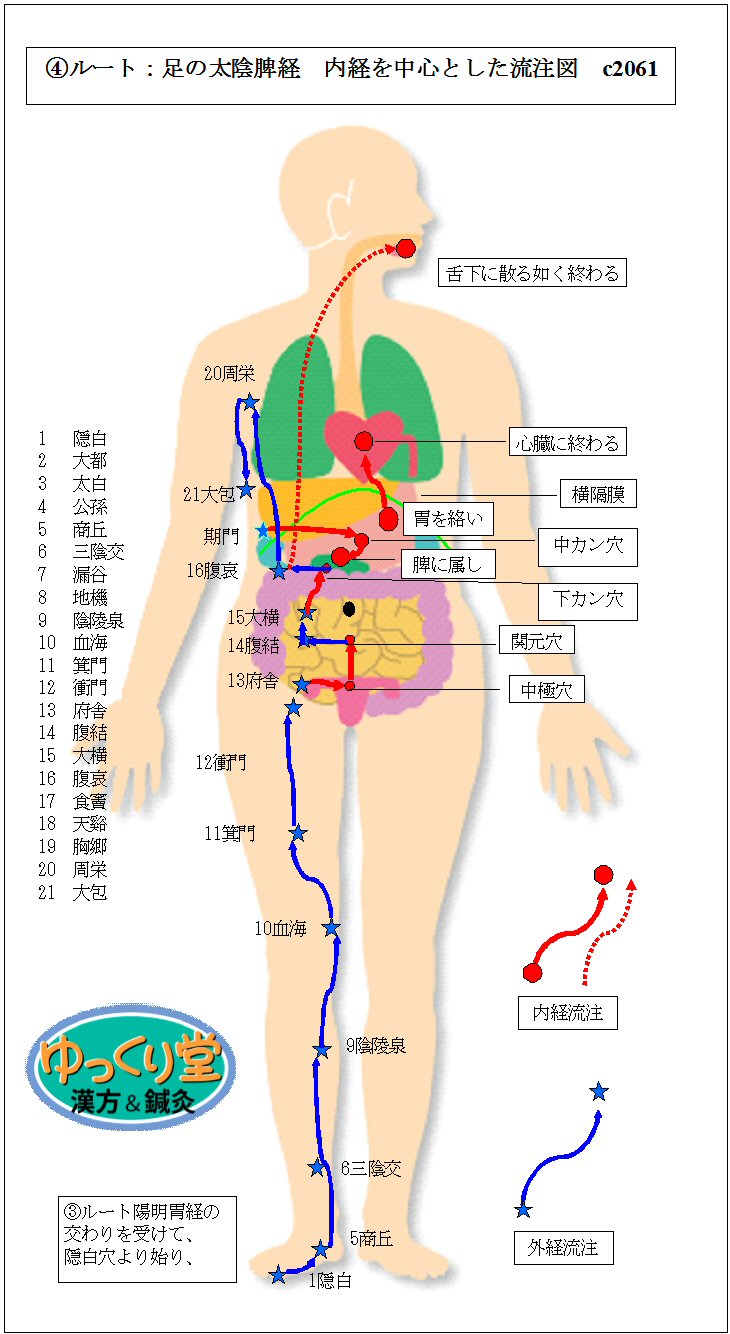

④ルート:足の太陰脾経

・

脾土経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

・

| 脾土経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | ||||

|

心のゆらぎ 症状 |

身体症状 | 分類 | ||

| 心の病 | 全身倦怠感。 寝つきが悪く、 床ばなれ悪い。 |

臨床上、 脾虚症によるものが多い。 |

||

| 胸いきれ:胸が蒸されるような 熱気の状態。 |

心下痛、 舌強張り、 浮腫む。 |

脾経のルートは心臓を絡い、 舌の根元に終わっているので、 |

||

| 消化器の病はこの経に属する。 | 胃経と共に

後天の原気を主るので、 |

|||

|

・

脾経、その病は

身体重く、関節痛み、疲れやすく、食事進まず、身体痩せて、心下部につかえて嘔吐し、あるいは、おくびをし不快であるが、放屁、便通すれば気持ちが良い。

腹痛、泄潟、便秘、黄疸、尿閉等を起す。股膝の内、腫れて足の第一指用いられず。 急性リュウマチは多くこの経に属す。 ・

その流注から、足の母指内側(隠白穴)より始り、下腿大腿の内側を通り、腹に入ってその深部をことごとく支配し、横隔膜を貫き心経に交わり、さらに上行して舌の根元に至る。

したがって、腹部、胸部の内臓諸器官を総て支配しその病の治療に深く関与する。 ・ 急性病を呈する場合、本証は脾虚証となることが多い。 ・ その現す病床は、全身倦怠、関節の痛み、食欲不振、嘔吐、下痢、胸苦しい、舌の強張りなどを現す。 これらを治す特効穴(ツボ)は隠白・太白・商丘・陰陵泉等である。 (しかし、腹部や胸部の穴は多くは局所の病症に使用する) また、脾経は奇経の「衝脈」と流注を一部共有しているので、男女生殖器の病に効果のある穴が多い。 その内、三陰交・陰陵泉・血海・衝門穴は有名である。

また、地機は胃経の梁丘穴と共に急性下痢、腹痛に特効がある。 また、腎臓疾患は脾経の流注(ルート)により、本証は脾虚証となることが多い。 |

||||

|

・

(黄帝内経・素問・ 靈蘭祕典論篇 第八、一章、五節)

脾胃者.倉廩之官(そうりんのかん).五味出焉脾と胃は食料倉庫の管理者

太陰脾経は陽明胃経と表裏関係にあり、営衛の生成、吸収、全身への伝与、碑と共に後天の原気を主っている。

脾経は消化吸収に関する総合的な機能複合体と考える。

すなわち、口よリ食道を通して胃の腑に受けた五味(食事)を脾の共同作業により吸収し、胃の気(活動エネルギー)を末端諸機関に伝与する役割である。

脾経は腹部の深部をことごとく支配関与している。

・

子午治療は脾三した。脾経のツボ :公孫(こうそん) 絡穴 ・地機(ちき)郄穴 :内果の上8寸、脛骨内側縁の骨際に取る.

三焦経のツボ:外関(絡穴)・会宗(郄穴) 奇経治療の適応側は『病側優先』とする。

………….

本治法:脾虚証(定則):太白(脾の兪土原・自穴)・大陵(心包経の原穴)

脾肝相剋証:

脾虚肝実証:

肝虚脾実証:

脾腎相剋証:

腎虚脾実証:

などが本治法として考察される。

・

脾土経の変動:五臓の色体(よそおい)表。基礎:土・脾・胃・五記:兪・五募:合・兪び、注ぎて身体重く節痛んで疲れたり。

病因:意思、智恵、信じる、五音:(宮音・喉音ア行、極く長く・低く・濁る、ド音、歌う)牛、土用、午後、中央、飲食・労倦、唇、肌肉、乳。 病症:味・黄色(土の色)・香・甘い・歌う・涎(よだれ)・思う・しゃっくり。 養生法その他:棗(なつめ)・き葵(あおい)・ぞく粟(あわ)・生数:五、成数:十・ 五柄戸:つちのえ戊 つちのと己。 身体重く節痛んで疲れたり。:疲れ、むくみ、関節痛、だるい、太り過ぎ、痩せ過ぎ、これ脾土の証。 ・

④ルート:足の太陰脾経:内経を中心とした流注・・・③ルート陽明胃経の交わりを受けて、隠白穴より始り、足の内側の赤白肉の間を通り、内果の上方三寸の三陰交穴を過ぎ、膝の内側を通り、大腿の内側を経て、腹部に入り、これより任脈と側腹を横行しつつ上がる。

その経過は衝門より府舎に上がり横行して任脈の中極に行き、関元穴に上がり、再び外側の腹結、大横穴に行き、また任脈の下カン穴に至り、返って腹哀、日月、期門穴に上がる。 三たび任脈の上カン、中カン穴に至り、脾に属し胃を絡う。 そして、更に上行して胸に上がり心臓の部に終わる。 また、経脈はは腹哀穴より胸に上がって乳線の外方二寸の周栄より大包に下り、さらに反転上行して舌下に散るが如く終わる。 ・

|

||||

・

脾経の「心のゆらぎ症状.心の病」は脾経ルートに病状が出ます。脾経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。

④ルート:足の太陰脾経 内経を中心とした流注図 c2061

|

|

・

③ルート:足の陽明胃経

・

胃経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

・

| 胃経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | ||||

| 心のゆらぎ

症状 |

身体症状 | 分類 | ||

| 鬱病を発し、 更に進めば 躁病となり |

走り わめく。 |

胃経 | ||

| 悪寒戦慄し、 身の前寒く 消化不良となって 腹が張る。 |

胃経 虚すると |

|||

| 精神病に関係あり、 | その食欲不振にはこれを補い、 陽実証で貪食不飽の際はこの胃経を瀉す ことによって特効を上げる。 |

後天の原気を主ため。

|

||

| 身の前熱して 消化亢進し、 貪食して不飽、 常識では

考えられない物まで 食べて平気である。 |

胃経 実すると |

|||

| 鼻の病、 歯痛、 顔面痛、 扁桃炎、 乳腫れ、 心下痛、 大腿部より漆関節、 下腿前面、足の先まで |

胃経の循る所が 腫れ痛む。 |

|||

|

・

(黄帝内経・素問・ 靈蘭祕典論篇 第八、一章、五節)

脾胃者.倉廩之官.五味出焉.

胃経は太陰脾経と表裏関係にあり、口より食堂を経て五味を受け、碑と共に後天の原気たる営衛の生成、およびその全身への伝与を主っている。

ゆえに、 病気になると、胃の気の消長が、大きくその経過や予後の予測に関係する。

すなわち、病気や疲労の回復等、予後の判定に関与する。

また、この経の過ぎる所を支配し、その部、鼻・目・上歯・のど・乳房・肋間等の病を治し、心窩部に至って食欲および疲労回復、消化器系の疼痛、下痢等を治する穴が多い。

また、 鼠蹊部の帰来穴、気衝穴は男女生殖器疾患や下肢全体、特に膝関節の病に特効がある。 三里穴は全身の血流の調整をなす。貧血や誤治反応の調節をし、また全身的な健康灸として長期にわたって施灸が行なわれる。

また、後天の原気を主するのは、精神病に関係があり、その食欲不振にはこれを補い、陽実証で貪食不飽の際はこの胃経を瀉すことによって特効を上げる。

奇穴としての両膝眼は膝関節症によく効く。

また、 裏内庭は中毒性の食傷、車酔い等に知熱灸を施術する。

・

|

||

|

・

臓象論より、

土性、背の第十二椎につき、胃カン〔息袋ね)上カン・中カン・下カン穴、食道より五味(食物)を受け胃にて、腐熟され、脾の気をかりて砕きと溶かし吸収される。

これを胃の気と言い営(えい)となる。 ・ |

||

|

・

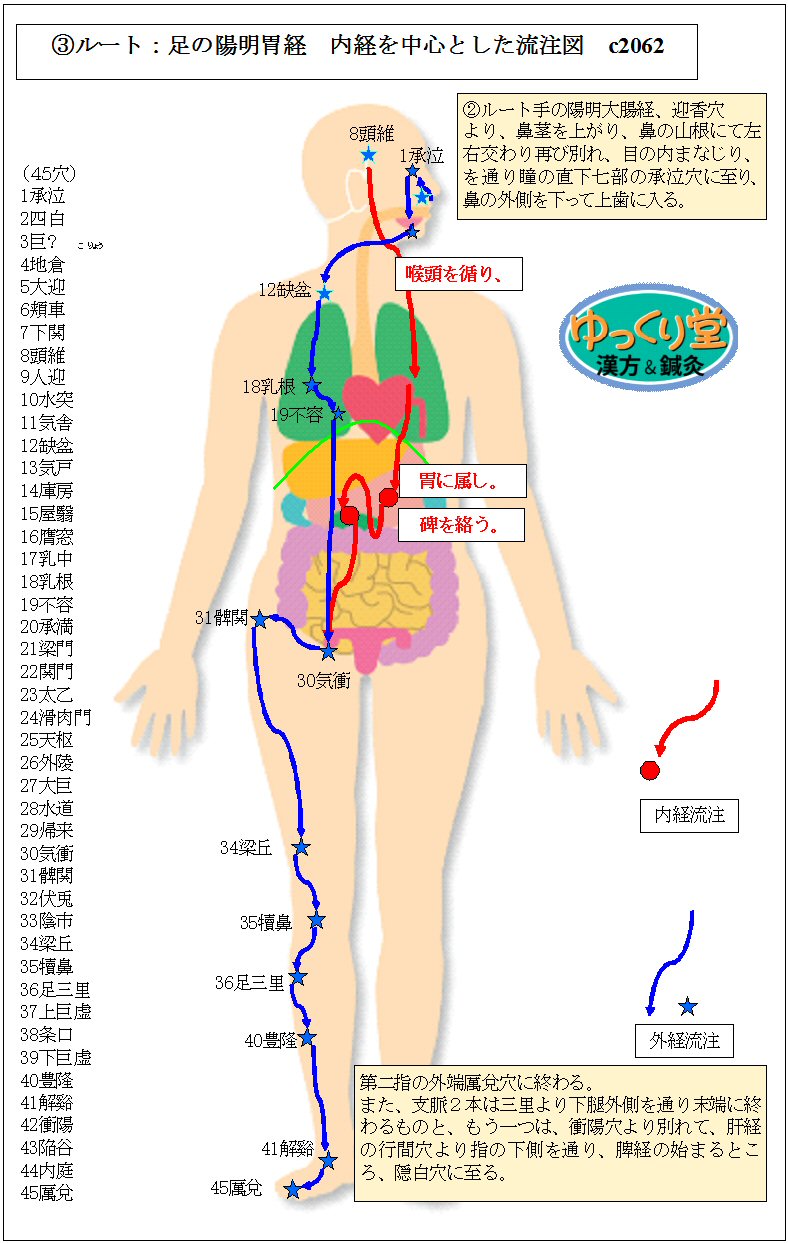

内経を中心とした流注・・・

②ルート手の陽明大腸経、迎香穴より、鼻茎を上がり、鼻の山根にて左右交わり再び別れ、目の内まなじり、を通り瞳の直下七部の承泣穴に至り、鼻の外側を下って上歯に入る。

出でて口の外側をぐるりと回り、下唇の下、承泣穴で左右交わり頤(おとがい)の下面を循って耳前に出て、頬骨弓をくぐつてセツジュ部に行き、客主人・懸釐・頷厭穴にて胆経に交わり、 上がって頭維穴を経て胆経の本神穴、督脈経の心庭穴に至る。 その支脈は頤より別れ喉頭を循り、胸骨と乳の間を下って、胃に属し碑を絡う。 下って気衝穴にて本経と合する。また、別に頤より別れて直行するものは缺盆穴より乳線ラインを通り、諸穴を連ねて腹直筋に沿って下り、気衝穴に至り、支脈を合して大腿の前外側を通り、膝頭を循り下腿の前外側を通り、足背にいたり、第二指の外端、厲兌(レイダ)穴に終わる。

また、支脈2本は三里より下腿外側を通り末端に終わるものと、もう一つは、衝陽穴より別れて、肝経の行間穴より指の下側を通り、脾経の始まるところ、隠白穴に至る。 ・

|

||

③ルート:足の陽明胃経:内経を中心とした流注図 c2062

|

・

胃経の「心のゆらぎ症状.心の病」は胃経ルートに病状が出ます。

胃経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。

③ルート:足の陽明胃経:内経を中心とした流注図 c2062

・

|

|

脾土の変動、分類実践例。

|

・

脾土の変動、分類実践例。

・

|

|||

|

① 食欲について。:

|

食欲はあるが食べられない。

ゲップが出て不快。 食べてもすぐお腹がへる。 食欲旺盛。 常識では考えられないものまで食べて平気。 甘いものが好き。 |

||

|

② 大便について。:

|

便秘。軟便。下痢。

オナラをすると病状が改善する。 排便をすると病状が改善する。 便意はあるが出ない。 夜明け前に下痢をする。 |

||

|

③ 小便について。:

|

尿が出にくい。

尿に泡が多い。 |

||

|

④ 睡眠について。:

|

朝、起きれない。

健忘症。 寝ても寝たりない。

|

||

| ⑤ 皮膚について。: | ヘルペス。

湿疹。 |

||

| ⑥ 肩や背中の状態: | 肩や背中がだるさ。 | ||

|

⑦ 腰部の状態。 :

|

睡眠中、痛みで目が覚める。

仙骨や仙腸関節が痛む。 |

||

|

⑧ 膝の状態。 :

|

膝の痛み。

膝の内側の痛み。 膝の外側の痛み。 膝に水が溜まる。 膝の冷え。 |

||

|

⑨ 頭部の状態。 :

|

前頭部の痛み。

締めつけられる様な頭痛。 メマイ・フラツキ・フッなる。 |

||

|

⑩ 腹部の状態。 :

|

腹が張ってその痛みが移動する。

下腹部の痛み。みぞおちの痛み。 精神的ストレスから腹痛。 消化不良で清水を吐く。 子宮の病変。 |

||

|

⑪ 風邪引きに伴う症状。:

|

食生活の乱れからの風邪。

徳利病。(アルコール飲み過ぎ) 働きすぎ 。 性生活の乱れ。 嘔吐。 節々の痛み。 |

||

| ⑬ 流注より。: | 天池、乳中、辺りのざらつき、痛み。 | ||

「心の病(やまい)を改善するコーナー 」掲載用文章。

———————-

心火『心のゆらぎ』

心火(しんか)タイプとは、

- 人の道をわきまえ、礼儀正しく立ち振る舞う人です。

- 貴賤(きせん)の意識なく皆に敬意を示します。

- 社会の秩序を守る人です。

- 周りの人から尊敬される人です。

- 彼の彼女の、微笑みに人は癒されます。

- どんな些細なことにも「喜び」を見出し人生を楽しむ人です。

- 神のような尊い精神を持っている人です。

心火タイプには欠点はありません。

- ただ、

- 人に優しく頑張り過ぎて、

- 喜び過ぎて、

- 悲しみ過ぎて、

- 心の病に陥ります。

- 心火は認識機能です。

心の機能は物事を認識する働きです。

- 目で見ること(視覚)

- 耳で聞くこと(聴覚)

- 鼻で嗅ぐこと(嗅覚)

- 舌で味わうこと(味覚)

- 体で感じること(触覚)

- ・

- 心で思うこと(精神感覚:心の主り)

- ・

- 五感器とは(視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚)です。

東洋医学の五行論では、

- 五感器の機能にはそれぞれの担当があります。

- 視覚:眼は肝が担当します。

- 聴覚:耳は腎が担当します。

- 触覚:皮膚は肺が担当します。

- 味覚:舌は脾が担当します。

- 嗅覚:鼻は肺が担当します。

- そして、

- これら五感器を統括するのが「心」になります。

心は五官器と意識活動の働きを統括する

最も高度にして上級の機能です。

- だから、古典では、

- 心者.君主之官也(しんじゃ くんしゅ これかんなり)と言われています。

- 心は君主(殿さま)の役目と言う事です。

- また、

- 神明出焉(しんめいこれよりいづ)と言われ、

- 人間の思考、情動、意思はここ心より出るのです。

心火タイプ、心の病『心のゆらぎ』の形態について

- 心火タイプの人が積極的な良い面だけなら病気になる事はありません。

-

ここのコーナーでは、

-

『心のゆらぎ』(気持ち・心情・思い・感情)心の変化と動きに注目して、

-

心火タイプが「心の病)」「気の病」に陥った時の症状を診ていきます。

-

また同時に付随する身体症状も幾つか取り上げてみます。

心のゆらぎ症状・付随する身体症状 ・虚実分類 ・所属経絡の図表

| 心のゆらぎ症状 | 付随する身体症状 |

虚実 分類 |

所属 経絡 |

||

|

喜び

喜び過ぎると、

気が緩(ゆる)み、 気が散って減少し、 心経の病気になります。 |

心経ルートに病状が出ます。

腋下より上腕前腕の

掌面小指側を下り、 小指内端のルート。 |

七情 分類 |

心 | ||

|

悲しみ

悲しみ過ぎると、

気が引き締まり過ぎて、 気(き)が急(せ)き、 心包経の病気になります。 |

心包経ルートに病状が出ます。

脇の下から上腕、

前腕の内面を下り、 手掌を通って 中指の先端の母指側のルート。 |

七情 分類 |

心包 | ||

|

不安、

意識朦朧

(いしきもうろう) |

心下痛、

言難く

(言葉が出にくい) 聴覚障害

|

虚すれば、

|

心 | ||

| 心痛、 | 胸脇張り苦しい。 | 実すれば、 | 心包経 | ||

| 胸苦しい、 | 手掌熱し、

動悸甚だしい。

|

虚すれば、 | 心包経 | ||

| 呼吸苦しく、

或いは |

腹冷え、 | 虚すれば、 | 三焦経 | ||

| 心のゆらぎ症状 | 付随する身体症状 |

虚実 |

所属 経絡 |

||

| 喜ぶ。

良くない事も

非常に喜んだり笑う。 |

手の少陰心経の

ルートに病状が出ます。

|

実すれば | 心経 | ||

| 無感動、

何も感動しない状態になる。

|

手の少陰心経の

ルートに病状が出ます。

|

虚すれば | 心経 | ||

|

物を読んだり、

見たり、聞いたり、 特に

考えをまとめようとすると 意識がハッキリせず、 意識がぼやける。 |

疲労感がして眠くなる。 | 体内で熱が 亢進している。 |

心経 | ||

| 瞬間的に意識を 失う回数が多い。 ・ 患者の話す事と 現実が時々一致しない。 ・ 注意欠陥他動性症候群 老人性の痴呆症・ 欝症状、 無気力 |

舌が痺れる・ 舌の先が苦い・ 喋る時に舌の動きが悪い・ 不眠、 苦しい。 |

心経 | |||

| 人が傍にいないと 不安でたならない。 |

寒さがこたえる。 | 心のゆらぎ 変動 |

心包経 | ||

| 手足が冷たく なかなか温まらない。 ・ 鼻の奥に 濃い鼻汁が留まる。 |

心のゆらぎ 変動 |

心包経 | |||

| ・

特に不安感。 |

胸内苦悶 ・ 心痛 ・ 呼吸促迫 |

心包経 | |||

|

臓象論:

脾経との相生関係で使う場合が多い。

|

|||||

|

治療穴:

心包は「心の臓」の邪実を表す、

見逃さず、瀉法する。 心包経の実について、

普通には左の肝経の太衝穴を補えば、 右の心包経の正実になる。 しかし、― 心包経に邪が客していると、 流注上に湿疹や皮膚炎や異常物が 現れる状態になり邪実を表す。 これは速やかに瀉すべき状態である。

|

|||||

| 寒熱感 ・ 霧中感 ・ 不安定感 ・ 思考力減退。 |

心窩部に物が痞える. ・ 疲れる ・ 眩暈 |

心のゆらぎ 変動 |

三焦経 | ||

| 治療穴: 三焦経「気」の特性合致。 証に係わらず補瀉すると快適になる。 |

|||||

|

意識障害

|

発熱、 咽喉乾き、 心痛す。 胸、脇、上腕、前腕の 心経の通りが痛んで 手掌中熱す。 |

心のゆらぎ

|

心経 | ||

|

意識障害

|

夜目が冴え、不眠

・ 胸いきれして咽喉渇き発熱す。 ・ 胸いきれ; 胸が蒸されるような熱気の状態。 |

心実すれば、

|

心経

|

||

|

夢を多くみて 眠れない。 |

昼間、横になりたい。

疲れが取れないで眠い。

|

心のゆらぎ | 心経 | ||

| 心経の精神的不調例

:

さまざまな意識障害

夜目が冴え、不眠になる。

胸いきれする。

|

耳や目を患い、 顎(あざと:あご)、 項(うなじ)、 肩、 肘、 前腕等の 所にあたって、 折れるかと思うほどの 激しい痛みを発する。 ・ 小腸経ルートに病状が出ます。 |

心のゆらぎ

|

小腸経 | ||

・

・

:これよりのコーナーは治療家の先生方に検証して頂くものです。

「心の病」を中心にした 陰陽五行虚実分類 研究コーナー

心火の変動(ゆらぎ)、陰陽・虚実・五行の分類表

| 備考 | 五行分類 | 陰分類 | 陽分類 | 五行分類 | 備考 |

| 心火の変動(ゆらぎ) | |||||

| 七情分類 | 喜び | 心 | 喜び過ぎると、 気が緩(ゆる)み、 気が散って減少し、 心経の病気になります。 |

||

| 心火五志 | 笑う | ||||

| 七情分類 | 心包 | 悲しみ

過ぎる |

悲しみ過ぎると、 気が引き締まり過ぎて、 気(き)が急(せ)き、 心包経の病気になります。 |

||

| 心火五精 | 神 | 心 | 神: 尊い、 神秘的なもの変化して極まりない、 精神。 |

||

| 心火五常 | 礼 | 心 | 礼: 人と人の道、 礼儀作法、 立ち振る舞い、 人に敬意を示す、 社会の秩序。 |

||

| 心火の変動。 ①身熱し、 ②むないきれする、 ③五感器障害、 ④精神障害。 |

|||||

心火の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(本間祥白先生の見解)

| 所属経絡 | 虚実分類 | 心のゆらぎ症状 | 身体症状1、 | 身体症状2、 |

| 心経 | 虚すれば | 不安、 言難く、 意識朦朧。 |

心下痛、 | 手の少陰心経のルートに 病状が出ます。 |

| 心包経 | 実すれば | 心痛、 胸脇張り、苦しい |

手の厥陰心包経の ルートに病状が出ます。 |

|

| 心包経 | 虚すれば | 胸苦しい、 手掌熱し、 動悸甚だしい。 |

手の厥陰心包経の ルートに病状が出ます。 |

|

| 三焦経 | 虚すれば | 腹冷え、 呼吸苦しく、 或いは呼吸微弱。 |

手の少陽三焦経の ルートに病状が出ます。 |

|

本間祥白編:心火の変動

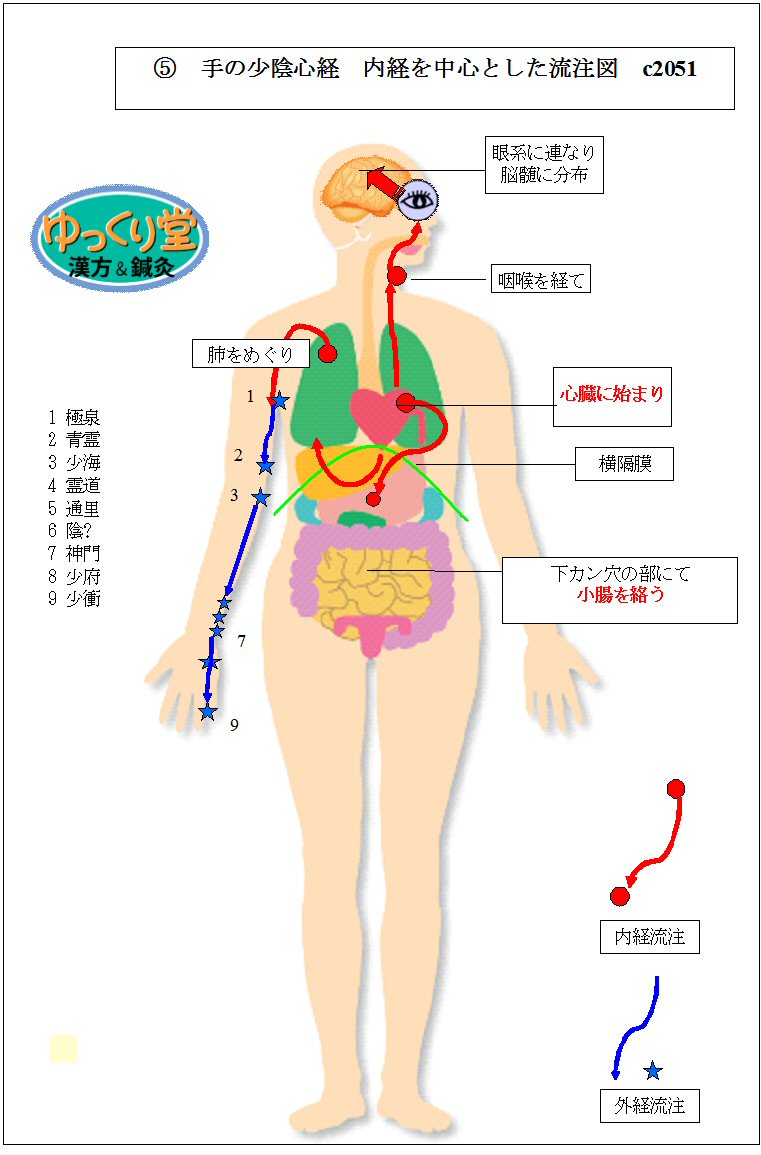

⑤ 手の少陰心経 ・・

虚すれば、心下痛、不安、言難く、意識朦朧。

・

⑨ 手の厥陰心包経

実すれば、心痛、胸脇張りお苦しい。

虚すれば、胸苦しい、手掌熱し、動悸甚だしい。

・

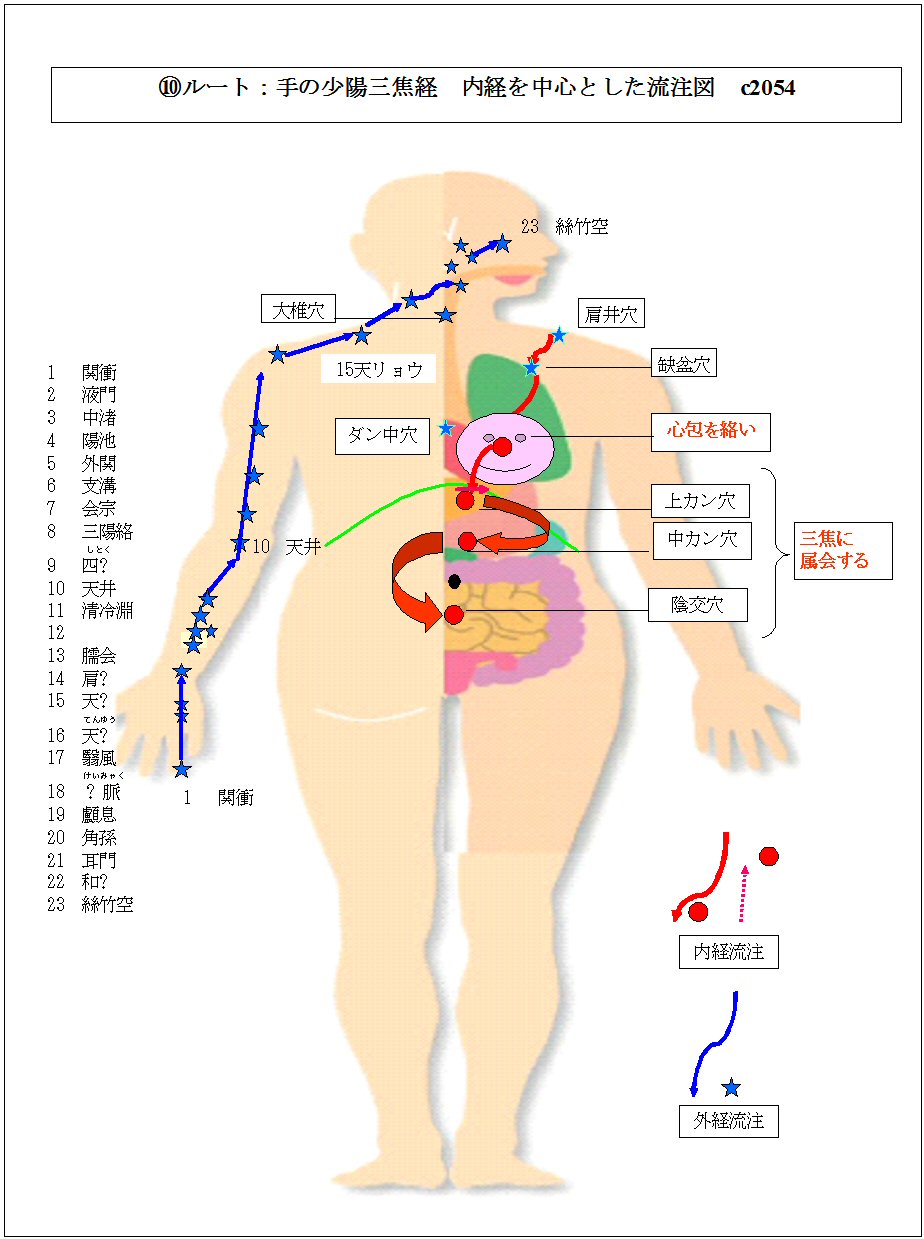

⑩ 手の少陽三焦経

虚すれば、腹冷え、呼吸苦しく、或いは呼吸微弱。

・

心火の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(柳下登志夫先生の見解)

| 所属経絡 | 虚実分類 | 心のゆらぎ症状 | 身体症状1、 | 身体症状2、 |

| 心経 | 実すれば |

喜ぶ。

良くない事も 非常に喜んだり笑う。

|

手の少陰心経のルートに病状が出ます。 | |

| 心経 | 虚すれば | 無感動、 何も感動しない状態になる。 | 手の少陰心経のルートに病状が出ます。 | |

| 心経 | 体内で熱が亢進すると | 物を読んだり、見たり、聞いたり、 特に考えをまとめようとすると意識がハッキリせず、 意識がぼやけ、 |

疲労感がして眠くなる。 | |

| 心経 | 心のゆらぎ 変動 |

注意欠陥他動性症候群

老人性の痴呆症・ 欝症状、 無気力

|

舌が痺れる・ 舌の先が苦い・ 喋る時に舌の動きが悪い・ |

不眠、

苦しい。 瞬間的に意識を失う回数が多い。

患者の話す事と現実が時々一致しない。

|

| 心包経 | 心のゆらぎ 変動 |

人が傍にいないと不安でたならない、 | 寒さがこたえる。 | |

| 心包経 | 心のゆらぎ 変動 |

手足が冷たくなかなか温まらない、 | 鼻の奥に濃い鼻汁が留まる。 | |

| 心包経 | 胸内苦悶・

心痛・ 呼吸促迫・ 特に不安感。 |

|||

| 臓象論: | 脾経との相生関係で使う場合が多い。 | |||

| 治療穴: |

心包は「心の臓」の邪実を表す、見逃さず、瀉法する。

心包経の実について、普通には左の肝経の太衝穴を補えば、右の心包経の正実になる。

しかし、―

心包経に邪が客していると、流注上に湿疹や皮膚炎や異常物が現れる状態になり邪実を表す。

これは速やかに瀉すべき状態である。

|

|||

| 三焦経 | 心のゆらぎ 変動 |

寒熱感・ 霧中感・ 不安定感・ 眩暈・ 思考力減退。 |

心窩部に物が痞える・ 疲れる・ |

|

| 治療穴 | 三焦経「気」の特性合致。証に係わらず補瀉すると快適になる。 | |||

・

柳下先生、五大病症変動のまとめ1、2、

・

柳下先生、心火の変動

・

実すれば、喜ぶ。良くない事も非常に喜んだり笑う。

虚すれば、無感動、何も感動しない状態になる。

・

神:尊い、神秘的なもの変化して極まりない、精神。

礼:人と人の道、礼儀作法、立ち振る舞い、人に敬意を示す、社会の秩序。

・

【体内で熱が亢進すると】

物を読んだり、見たり、聞いたり、特に考えをまとめようとすると意識がハッキリせず、 意識がぼやけ、疲労感がして眠くなる。

・

心包経の変動:

人が傍にいないと不安でたならない、寒さがこたえる。

手足が冷たくなかなか温まらない、鼻の奥に濃い鼻汁が留まる。

・

心経・

注意欠陥他動性症候群・老人性の痴呆症・欝症状、

舌が痺れる・舌の先が苦い・喋る時に舌の動きが悪い・無気力、不眠、苦しい。

瞬間的に意識を失う回数が多い。

或いは患者の話す事と現実が時々一致しない。

・

心包経

臓象論:脾経との相生関係で使う場合が多い。

治療穴:心包は「心の臓」の邪実を表す、見逃さず、瀉法する。胸内苦悶・心痛・呼吸促迫・特に不安感。

心包経の実について、普通には左の肝経の太衝穴を補えば、右の心包経の正実になる。〕

しかし、― 心包経に邪が客していると、流注上に湿疹や皮膚炎や異常物が現れる状態になり邪実を表す。

これは速やかに瀉すべき状態である。

・

三焦経

三焦経「気」の特性合致。証に係わらず補瀉すると快適になる。

寒熱感・霧中感・不安定感・眩暈・思考力減退。

心窩部に物が痞える・疲れる・

心火経の変動 c205 HPより

心経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

| 心経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | |||

| 心のゆらぎ症状 | 身体症状 | 分類 | |

| 人間の 思考、 情動、 意思は ここより出る |

心は君主の役目

心者.君主之官也(くんしゅこれかんなり).

神明出焉(しんめいこれよりいづ) 黄帝内経・素問・ 靈蘭祕典論篇

第八、一章、二節より。 |

||

| 生体の中枢的活動を主る。 | 手の少陰心経は君火であり、心包経と共に | ||

| 意識活動や | 五官器の働きを支配し、 生命の根源となる。 |

心経は最も高度にして上級の機能、 | |

| 意識障害 | 感覚障害 | その病は、

君火であり、神明を主するので、 |

|

|

発熱、

咽喉乾き、 心痛す。 胸、脇、上腕、前腕の

心経の通りが痛んで 手掌中熱す。 |

|||

| 夜目が冴え、 不眠・ 胸いきれして咽喉渇き発熱す。 |

心実すれば、 | ||

内経を中心とした流注・・・・その流注は脾経の心臓に至る所より始り、少し上がって肺動脈の部より下って横隔膜を貫き腹に入り、任脈の下カン穴の部にて小腸を絡う。

また、その枝は心経より咽喉を経て頭に上がり、眼系に連なり脳髄に分布する。 更に、本経は心経の所より肺を循り、腋下のに出て極泉穴の部よりその外経が始まる。 上腕前腕の掌面小指側を下り、その内端少衝穴に至る。 この流注経過によって見るに、心経は心臓、消化器、肺臓に関係し、更に眼系に連なり、脳髄を絡うので意識活動を支配する。 また、本経は営衛の循環作用と共に呼吸作用も主る。

ゆえに、少衝、少沢穴の刺絡治療は救急的に胸内苦悶の病症を取り除く。

その他、排便、排尿、意識活動に効く穴が多い。

また、霊道、通里、陰ゲキ、神門穴は子午療法に使用する。

|

|||

| 心火の変動 分類実践例。 | |||

| ① 食欲について。: | 胃が張る(膨満感) | ||

| ② 大便について。: | 緊張すると下痢になる。 | ||

| ③ 小便について。: | 尿量が少ない。色が濃い。 | ||

| ④ 睡眠について。: | 夢を多くみて眠れない。

昼間、横になりたい。 疲れが取れないで眠い。 |

||

| ⑤ 皮膚について。: | かゆみ。

手の平のほてり。 小水疱。 |

||

| ⑥ 肩や背中状態。: | 心臓病。動脈硬化症。

右の肩背のこり(三焦経)。 五十肩で腰に手を回すと痛い。 |

||

| ⑦ 腰部の状態。 : | 背中から腰にかけて痛む。 | ||

| ⑧ 膝の状態。 : | 膝のリュウマチ。 | ||

| ⑨ 頭部の状態。: | 側頭部の痛み。 頭蓋内部の痛み。

耳鳴り。:三焦経 |

||

| ⑩ 腹部の状態ついての質問です。 | 消化不良。清水を吐く。 | ||

| ⑪ 風邪引きに伴う症状。: | 熱が出て体調不良。

インフルエンザ。 ウイルス性。 熱が続いている。 咽喉の痛み(三焦経)。 |

||

| 心経ルートに病状が出ます。 心経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。 手の少陰心経 内経を中心とした流注図 |

||

|

小腸経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

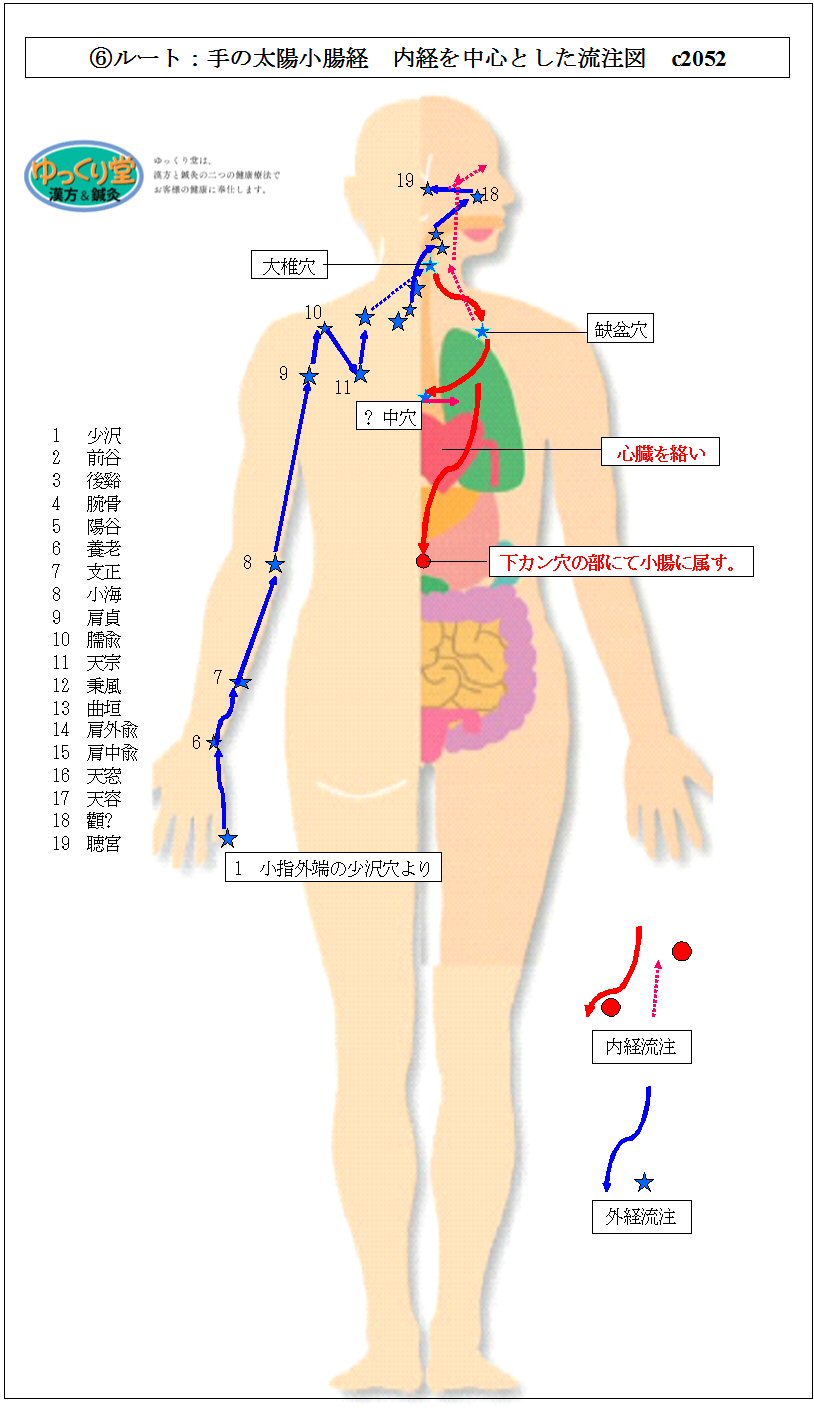

内経を中心とした流注・・・・小指外端の少沢穴よりその背面を上がり、前腕尺骨側を上行し肩甲骨に至る。肩甲棘を越えて督脈の大椎穴にいたり、前に回って缺盆の部より胸郭内に入り、ダン中穴の部にて心臓を絡い、食道をめぐりつつ下って下晥穴の部に至って小腸に属す。支脈は缺盆の部より別れて頸(くび)に上がり、頬(ほほ)を経て目の鋭眥(めじり)、胆経:瞳子髎(どうしりょう)穴に至り、返って耳の中に入る。また支脈は頬(ほほ)骨の下、顴髎(けんりょう)穴より別れて内眥に至る。

| 小腸経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | ||||

|

小腸経は心経の陽腑経であるので心経の『心のゆらぎ』精神的不調の症状が出やすいです。

|

||||

| 心のゆらぎ症状 | 身体症状 | 分類 | ||

|

心経の精神的不調例

さまざまな意識障害

夜目が冴え、不眠になる。

胸いきれする。

(胸いきれ;胸が蒸されるような熱気の状態。)

|

||||

| 小腸は 固形物と水分を分けるを主するので、 利尿に関係し 便秘、下痢の病をおこす。 |

小腸者.

受盛之官(じゅせいのかん). 化物出焉. 黄帝内経・素問・

靈蘭祕典論篇 第八、一章、五節より |

|||

|

耳や目を患い、

顎(あざと:あご)、 項(うなじ)、 肩、 肘、 前腕等の 所にあたって、 折れるかと思うほどの

激しい痛みを発する。 |

||||

|

内経を中心とした流注・・・・

小指外端の少沢穴よりその背面を上がり、前腕尺骨側を上行し肩甲骨に至る。

肩甲棘を越えて督脈の大椎穴にいたり、前に回って缺盆の部より胸郭内に入り、ダン中穴の部にて心臓を絡い、食道をめぐりつつ下って下晥穴の部に至って小腸に属す。

支脈は缺盆の部より別れて頸(くび)に上がり、頬(ほほ)を経て目の鋭眥(めじり)、胆経:瞳子髎(どうしりょう)穴に至り、返って耳の中に入る。

また支脈は頬(ほほ)骨の下、顴髎(けんりょう)穴より別れて内眥に至る。

|

||||

|

治療穴について考察する。

手の太陽小腸経は火経であるから、その病症はすこぶる激しいものが多い。

少沢穴は刺絡治療により心臓病の救急法としての特効穴である。

そのほか、寝違い、五十肩(結滞痛にはれいこうけつ蠡溝穴も良い)、耳の病(疼痛、しびれ、コリ)

|

||||

| 小腸経ルートに病状が出ます。 小腸経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。 手の太陽小腸経 内経を中心とした流注図 |

||

|

心包経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

| 心包経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | ||||

|

心包経は心経の「心臓の命」を代行する相火といわれる。

よって、心経の『心のゆらぎ』精神的不調の症状が出やすい。 |

||||

| 心のゆらぎ症状 | 身体症状 | 分類 | ||

|

心経の精神的不調例

さまざまな意識障害

夜目が冴え、不眠になる。

胸いきれする。

胸いきれ;胸が蒸されるような熱気の状態。

|

膻中(だんちゅう)者.

臣使之官(しんしのかん). 喜樂出焉(きがくこれよりいづ) 黄帝内経・素問・

靈蘭祕典論篇 第八、一章、四節より |

|||

|

君火である心臓の命を代行する。

ゆえに、三焦と共に、 相火といわれる。 君火である「心」は意識活動や感覚等、

上級の精神活動を主るのに対して、 心包はその生体が生き抜くための生理機能を主る。

|

||||

| 排便、 睡眠、 その他反射運動、 呼吸、循環作用を担当している。 |

||||

| その作用はすべての臓器や末端諸器官の働きに関与しているので、 その主る病症も後天の原気の中心である脾経の母経として、 また、心の病の一部を君火に代わって治すことになる。 |

||||

|

胸内苦悶、

心痛、

呼吸速迫し不安感がある。

|

顔赤く、

みだりに笑い、

目黄ばみ、

前腕と肘が引きつり、

手の中熱す。

発熱。

|

|||

|

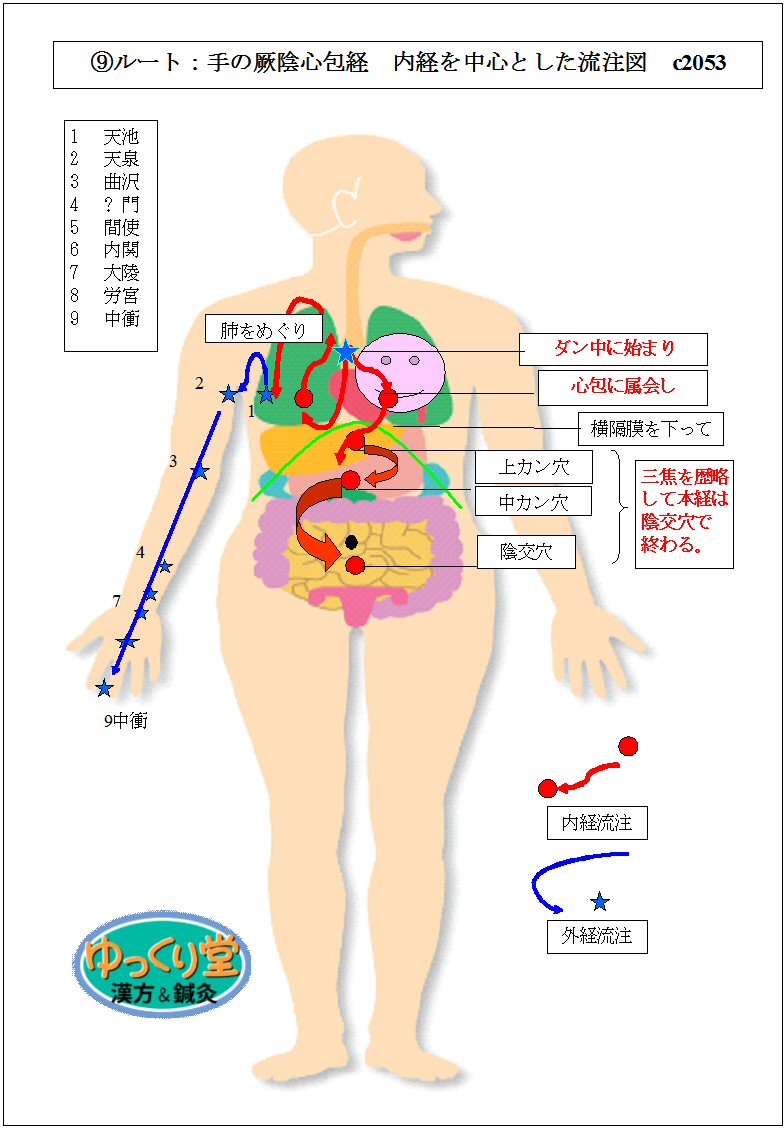

内経を中心とした流注・・・・

腎経の終わりを受けて胸中に始まり心包に属会し、横隔膜を下って上カン中カン、陰交穴の部にて三焦を歴略して本経は終わる。

支脈は心包より別れて胸を循り、側胸部の乳頭の外方二寸の天地穴の部に至り、ここより外形が始まる。 腋下(脇の下)に至り上腕、前腕の内面、肺経の間を下り、手掌を通って中指の先端の母指側の中衝穴に至る。 |

||||

| その治療点として、大陵、内関、曲沢等の使用頻度が高い。 | ||||

| 心包経ルートに病状が出ます。 心包経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。 手の厥陰心包経 内経を中心とした流注図 |

||

|

三焦経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表

| 三焦経の「心のゆらぎ」と随伴症状 図表 | ||||

|

三焦経は心包経と共に相火といわれ、君火である心の臓に代わって、全身の支配と営衛の循環を主する。

よって、心経の『心のゆらぎ』精神的不調の症状が出やすい。

|

||||

| 心のゆらぎ症状 | 身体症状 | 分類 | ||

|

心経の精神的不調例

さまざまな意識障害

夜目が冴え、不眠になる。

胸いきれする。

胸いきれ;胸が蒸されるような熱気の状態。

|

三焦者.

決涜之官(けつとくのかん). 水道出焉. ・ 黄帝内経・素問・ |

|||

|

三焦の病状、

耳塞がり、

耳鳴り、

耳聾(じろう)、

目の鋭い眥痛(じつう:まなじり痛)、

咽頭腫れる。

この経のめぐる所が痛む。

また、

妊娠、

下焦の病を発する。

|

||||

|

内経を中心とした流注・・・・

心包経の交わりを受けて関衝穴より始まり、

手関節背面の陽池穴を経て前腕上腕背面の大腸経と小腸経のの間を上がり、方を過ぎて天髎(てんリョウ)穴に至り、肩井(けんせい)穴(足の少陽胆経)、秉風(へいふう)穴(手の太陽小腸経)をめぐって、缺盆(けつぼん)穴(足の陽明胃経)より胸中に入り、膻中穴(督脈経)の部にて心包(しんぽう)を絡(まと)い、胃の上口において上焦に、中脘穴(督脈経)の部にては中焦に、また臍下一寸の陰交穴の部にては下焦にそれぞれ属会する。 (上焦・中焦・下焦これ即ち三焦なり) 支脈は膻中穴より別れて上がり、缺盆を出て大椎穴(督脈経)に至り、項(うなじ)に上がり耳後・耳上をめぐって顳顬(しょうじゅ)部に至り、額の陽白穴(足の少陽胆経)を経て内眦(まなじり)の睛明(せいめい)穴に至り、頬骨(ほおぼね)の下の顴髎(けんりょう)穴(手の太陽小腸経)に至る。 さらに、 支脈は翳風(えいふう)穴より出でて、耳前の諸穴をめぐり、胆経・小腸経に交わり、目じりの絲竹空(しちくくう)穴(手の少陽三焦経)・瞳子髎(どうしりょう)穴(足の少陽胆経)に終わる。 ・ |

||||

|

臓象論より、

火性、背の第十三椎(第一腰椎)につき、上中下焦に分かれて営衛の生成、伝与及び排泄の循環系統を主る。

上焦:横隔膜より上、その働き霧の如く、治療点:膻中ね。

中焦:横隔膜下より臍まで、その作用漚(あわ)の如く、治療点:天枢穴 下焦:臍下、その状態瀆(みぞ)の如く、治療点:陰交穴 手の少陽三焦経はくんか君火の一部を代行する心包経と表裏をなしている。

即ち、心包経は内臓諸器官を統括し、三焦経はその機能を継続するためのエネルギー源を営衛(えいえ)三焦の原気として運ぶ経絡である。

ゆえに、この経は心包経と共にそう か相火といわれる。

すべてのやまい病は営衛循環の不調和によって惹起される。

従って、経絡鍼灸治療に当たっては、その脉証に随い瀉法を加えるとが多い。

|

||||

|

治療穴について考察:

外関・三陽絡・四トク穴が用いられる。

時に補う場合もあるが、その穴は中渚・陽池を用いる。

また、関衝穴の井穴(せいけつ)刺絡(しらく)はすべての病症に速効がある。

主治症としては、下焦の病(婦人病・泌尿器疾患・排尿障害)、

或いはこの経が流れる目・耳・こうはい項背部・腰部・臀部・下腹の病に用いられる。

特に、りゅうざん流産の防止にはこの経の治療は欠かせない。

|

||||

| 三焦経ルートに病状が出ます。 三焦経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。 手の少陽三焦経 内経を中心とした流注図 |

||

|

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

・

- 『心のゆらぎ』(気持ち・心情・思い・感情)にスポットを当てます。

- 『心のゆらぎ』精神的不調を取り上げ、それに付随する身体的な症状を明らかにします。

- 精神的ストレスを抱えている人に読んでもらいです。

- そして、

- 患者さん自身が解決の糸口を見いだせる場所にしたいです。

- 特に、

- 自律神経失調症、うつ病、憂鬱、無気力、精神不安、吐き気、イライラ感、動悸する、などの症状のある方に読んで欲しいです。

- また、

- 一般の方にも、こんな気持ちはどこから来ているのかを知るきっかけになれば幸いです。

肝木『心のゆらぎ』

肝木タイプとは、

- 思いやりがあり、みんなを一つの方向に導く「まとめ役」です。

- 人情に厚い人です。

- 人の世話を焼くのが好きです。

- 「慈しみの心」と「哀れみの心」をもつ、仁(じん)の人です。

- 仕事に対しては気力と魂(たましい)を込めて全力投球で臨みます。

- そして、

- 強い意志と決断力を備えた胆力のある人です。

- ・

- これらの性格を自然に持っているのが「肝木タイプ」の良性面です。

- 感情の変化が激しいです。

- 些細なことにも激高し易いです。

- イライラから怒りを露骨に表します。

- 怒りん坊です。

- 怒っていても表情を出さない人もいます。

- 怒っていても他者に心情を知られない様にするので、自分の「心と身体」に負担がかかり病気になっています。

・

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

・

- 東洋医学の五行論では、

- 1:肝木タイプ

2:心火タイプ

3:脾土タイプ

4:肺金タイプ

5:腎水タイプ - の五つのタイプに分類しています。

肝木タイプ、心の病『心のゆらぎ』の形態について

- 肝木タイプの人が積極的な良い面だけなら病気になる事はありません。

-

ここのコーナーでは、『心のゆらぎ』(気持ち・心情・思い・感情)心の変化と動きに注目して、肝木タイプが「心の病)」「気の病」に陥った時の症状を診ていきます。また同時に付随する身体症状も幾つか取り上げてみます。

| 心のゆらぎ症状 | 付随する身体症状 | 虚実分類 | 所属経絡 |

| 気分が不快になり、

怒る。 |

胸下が堅くなっている。 | 実 | 肝経 |

| イライラして、

怒り出す。 |

眩暈(メマイ)の症状が出る。

吐き気が起こる。。 |

実 | 肝経 |

| 怒っていても、

表情を出さない。 |

眼・筋・爪に症状が現れ、

血色が悪くなる。 メマイ・筋の引きつり・ 頭痛・胸痛・腰痛等を発症する。 肝経ルートに病状が出ます。 |

実 | 肝経 |

| 世の中が嫌になり、 | 涙を流して、

ただ横になりたい。 |

実 | 肝経 |

| クヨクヨと物事を案じ、

欝状態に近づく。 |

胆経ルートに病状が出ます。 | 虚 | 肝経 |

| 気力減ず | みぞおちが堅く満ち

性欲減退、失禁、 視力減退。 |

虚 | 肝経 |

| 取り越し苦労をする。 | 胆経ルートに病状が出ます。 | 虚 | 肝経 |

| 怒る。 | 口の中が苦(にが)くなる。 腹が満つ (いっぱいに張っている。) |

実 | 胆経 |

| クヨクヨする。 | よろめく。 ため息が出る。 顔が垢(あか)づき 光沢なくなる。 |

虚 | 胆経 |

| 驚いた時は、ただただビックリして、何も入って来ないから、

気が乱れ、胆の病、精神不安の病気になります。 |

|||

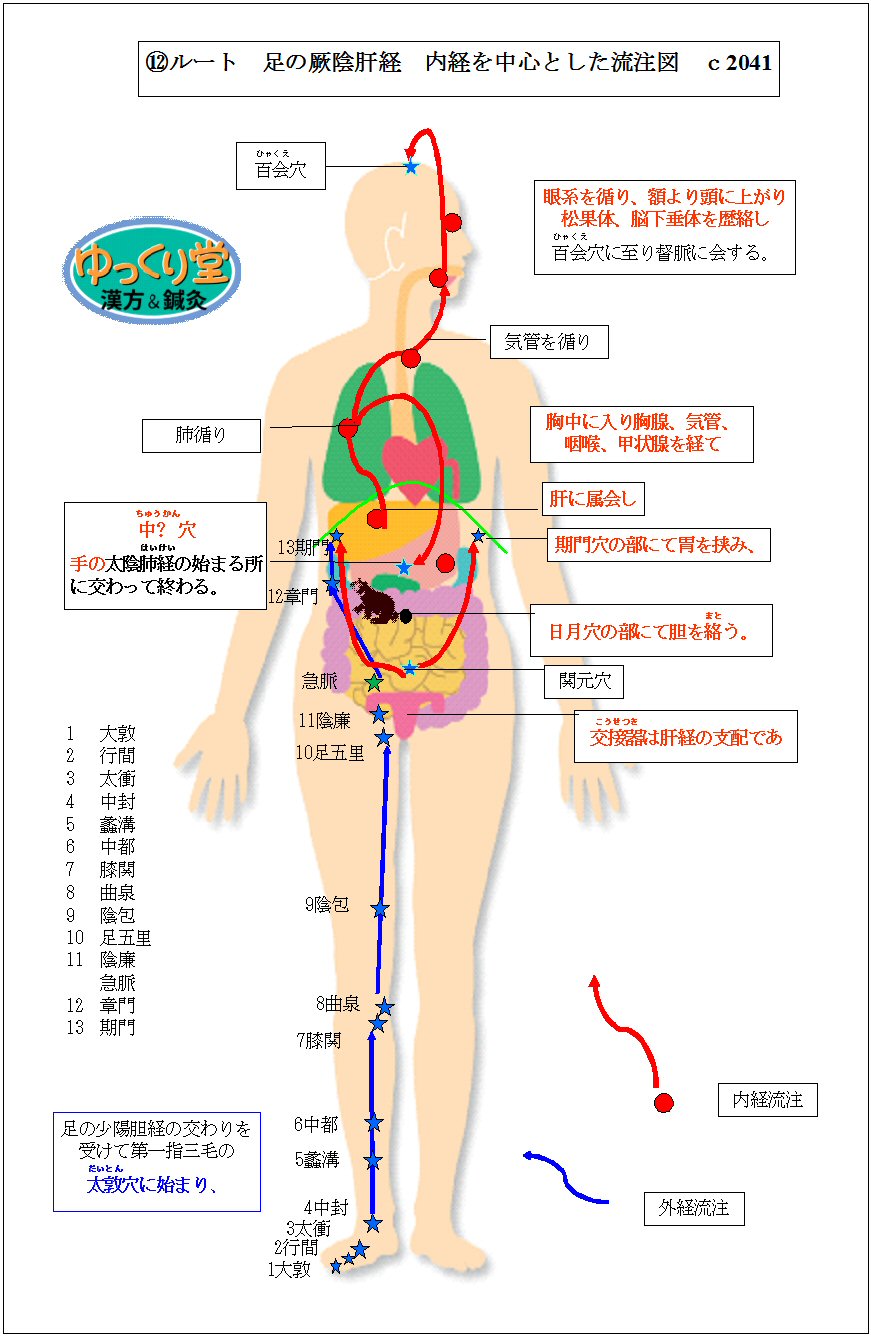

肝経ルートに病状が出ます。

- 肝経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。

- 足の厥陰肝経 内経を中心とした流注図

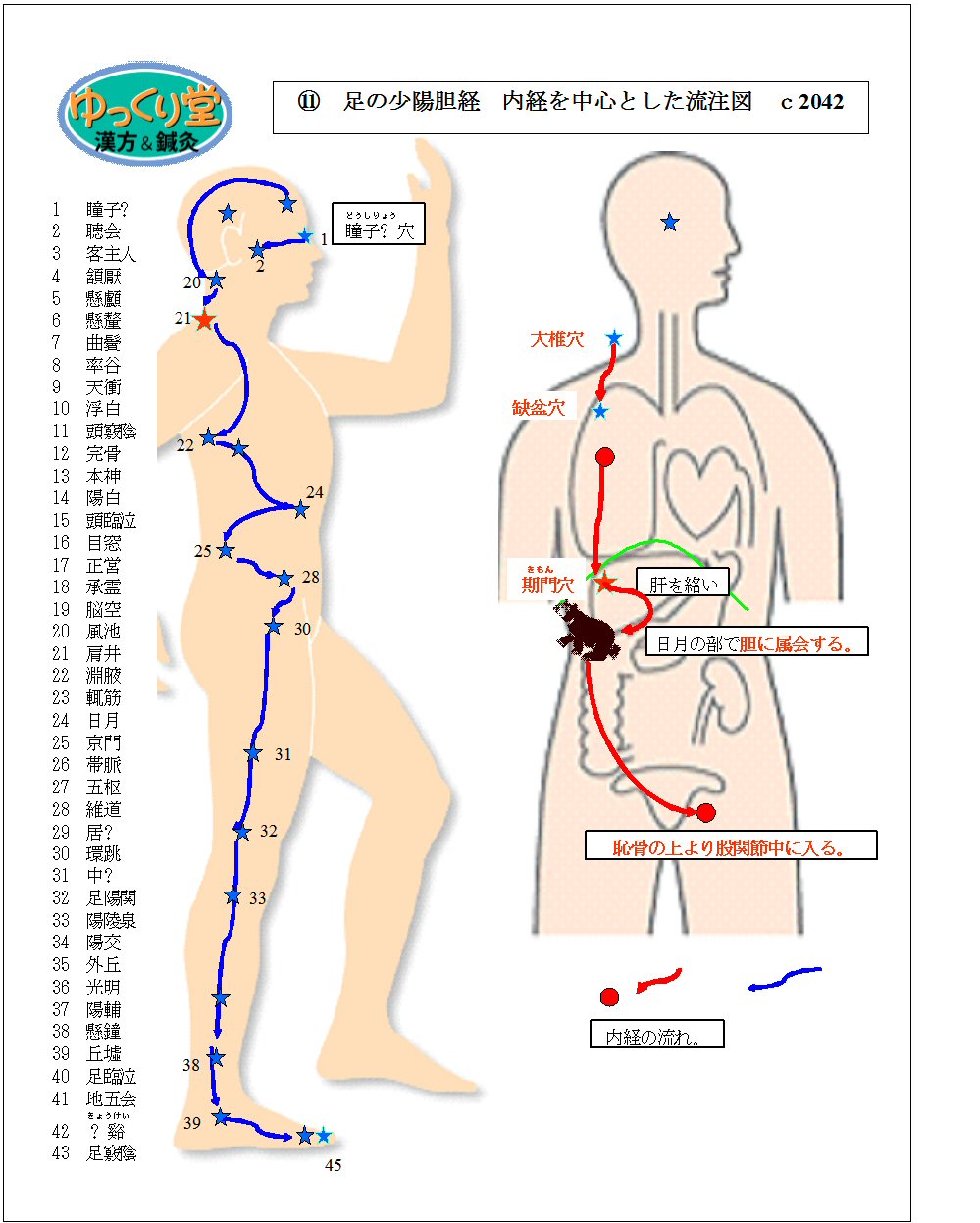

胆経ルートに病状が出ます。

- 胆経の気が身体を流れるルート(流注)に病状が出ます。

- 足の少陽胆経 内経を中心とした流注図

肝木タイプ、心の病の身体的な診断ポイント

| 肝木タイプ、心の病の身体的な診断ポイント |

| 肝の臓は意思や感情を支配し筋を主る。 |

| 背の第九胸椎辺りが肝の変動ポイント。 |

| 陽性〔実証〕体質者は、病状があっても我慢するか、逆にテレビや健康雑誌を信じて実行し、病気を悪化させる場合がある。 |

| 陰性〔虚証〕体質の患者は、血色が悪く、病気を悪い方にばかり考えたり、わが身の不運を嘆き、気の病、脳神経障害等にも罹りやすい。 |

| 特にそれが相剋的(肺と肝・肝と脾)に症状が現れるものを難病と診ます。 |

| 南北経驗醫方大成による病証論 第十五、気(き) より。 ¨ 原文: 怒傷於肝者、其氣撃 ¨ 読み方: イカッテ カンヲ ヤブルモノハ ソノキ ゲキス ¨ 訳文: 怒って肝を傷る者は、其の気撃す、 |

|

解説:

|

怒りについて。

- 東洋医学の五行論では「怒り。」についてこの様に捉えています。

- 「怒り」は五行の色体表の中で「五志」項目に位置しています。

- 「五志」とは五種の精神情緒です。

- そして肝が「怒り」の位置に成ります。

- 情緒(じょう‐ちょ)とは、感情の事です。

- 自然の変化、世の中の変化、人の言動、それぞれの事に触れて一瞬に現われる感情です。

怒りは人を不幸にします。

- 怒ると、喜び、楽しさが消えます。

- 怒りは一瞬の感情です。

- 怒りを内攻させると心の病に成ります。

- 怒っていても表情を出さない人。

- 怒っていても他者に心情を知られない様にする人は、自分の「心と身体」に負担がかかり病気になってしまいます。

- 知恵がある人は怒りをコントロールできます。

「怒り」感情は一瞬に消すことが出来ます。

東洋医学の五行論での「怒り」感情を消す方法。

五行論は三つの理論より構成されます。

- 相生(ソウショウ)関係

- 相剋(ソウコク)関係

- 相剋調和(ソウコク チョウワ)関係

- です。

- そして、「相剋調和」は現代の経絡鍼灸の発展的五行論です。

- それは、現代人の臨床実際から相克する経が共に虚する患者を治療する為に生まれた実践理論です。

肝木の「怒り」対応するのは脾土です。

- 肝木と脾土の関係は、

- 相剋関係では、「木剋土」です。

その意味は、

木は土壌より栄養分を吸収して生長します。 - 相剋調和では、「木調土」です。

その意味は、

木は土壌より栄養分を吸収して生長しますが、

秋になるとその落ち葉を土に返しその肥沃に役立ちます。

五行の色体表の中で「五精」項目に脾土の「意智」が位置しています。

- 「意智」とは、落ち着いて思慮深く熟慮し最善の判断をする知恵の事です。

- ・

「怒り」が沸いた時に、脾土の「意智」が一言アドバイスします。

- 「あ、怒ってる」と一言、指摘するだけです。

- すると、「怒り」の感情は一瞬に消えます。

- 「怒り」の感情はその程度のものなのです。

- 「怒り」が消えてから、冷静に客観的に事を分析してください。

- 自分が冷静になれば解決策が見えてきます。

- 見えなければ置いておきます。

- 時間がいずれ解決します。

- ・

・

五行の色体表

・

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五精 | 魂 | 神 | 意智 | 魄 | 精志 |

| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |

| 五志 | 怒 | 笑う | 思う | 憂い | 驚く |

・

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

・

五行「肝木・心火・脾土・肺金・腎水」、陰陽・五行の分類表

肝木の変動(ゆらぎ)、陰陽・五行の分類表

| 備考 | 五行分類 | 陰分類 | 陽分類 | 五行分類 | 備考 |

| 肝木の変動(ゆらぎ) | |||||

| 七情分類 | 肝 | 怒る | 怒るとカーッとなり気が頭に上る。 上りつくしてしまうと、 気が撃(う)たれ、 肝経の病気になります。 |

||

| 肝木五志 | 肝 | 怒 | |||

| 肝木五精 | 魂 | 肝 | 魂:たましい、人間の霊、思い、心持ち、 | ||

| 肝木五常(情) | 仁 | 肝 | 肝木五常(情):仁 慈しみ、慈愛、情、 思いやりの心、哀れみ、 身近かな人から他人におよぶ愛、 これを肝の主る人間の気持ちと考える。 |

||

| 慈しみ | 肝 | 肝木五常(情):仁 | |||

| 慈愛 | 肝 | 肝木五常(情):仁 | |||

| 七情分類 | 胆 | 驚きて | 驚いた時は、 ただただビックリして、 何も入って来ないから、 気が乱れ、 胆の病、精神不安の病気になります。 |

||

| 五主 | 筋ゆるんで | くよくよする。 | |||

・

肝木の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(本間祥白先生の見解)

・

| 所属経絡 | 虚実分類 | 心のゆらぎ症状 | 身体症状1、 | 身体症状2、 |

| 肝経 | 実すれば | 気分不快、怒る。 | 胸下堅く | |

| 肝経 | 虚すれば | 気力減ず | 心下堅く満ち | 性欲減退、失禁、視力減退。 |

| 胆経 | 実すれば | 腹が満つ、怒る。 | 口苦く | |

| 胆経 | 虚すれば | クヨクヨしてよろめく。 | ため息 | 面垢づき光沢なく、 |

・

本間祥白編:肝木の変動

・

⑫ 足の厥陰肝経 :

実すれば、胸下堅く、気分不快、怒る。

虚すれば、心下堅く満ち、気力減ず、性欲減退、失禁、視力減退。

・

⑪ 足の少陽胆経

実すれば、口苦く腹が満つ、怒る。

虚すれば、ため息、面垢づき光沢なく、クヨクヨしてよろめく。

・

肝木の「心のゆらぎ」症状とそれに伴う身体症状(柳下登志夫先生の見解)

| 所属経絡 | 虚実分類 | 心のゆらぎ症状 | 身体症状1、 | 身体症状2、 |

| 肝経 | 実すれば、 | 怒り。 | ||

| やや実 | 怒る。 | 眩暈も重い軽いメマイ。 | 吐き気。 | |

| 実すれば、 | 世の中が嫌になり、 | 涙を流してただ横になりたいという状態に陥る患者もいる。 | ||

| 陽性〔実証〕体質者 | 病状があっても我慢するか、逆にテレビや健康雑誌を信じて実行し、病気を悪化させる場合がある。 | |||

| 肝経 | 虚すれば、 | 取り越し苦労をする。 | ||

| 虚すれば、 | クヨクヨと物事を案じ、欝状態に近づく。 | |||

| 陰性〔虚証〕体質者 | 血色が悪く、病気を悪い方にばかり考えたり、わが身の不運を嘆き、気の病、脳神経障害等にも罹りやすい。 | |||

| 肝経体質者の良い面 | 人情に厚く、世話好き(仁魂の体質者:慈の心、思いやりの心を持つ人です。) | |||

| 肝経体質者のマエナス面: | 感情の変化は激しく変わり易い性格。「経絡的にも」。 | |||

| 肝経の総体特徴 | 肝の臓は意思や感情を支配し筋を主る・ | |||

| 肝経の診断ポイント | 背の第九胸椎辺りが肝の変動ポイント。 | |||

所属経絡

・

肝経・

・

・

肝木の変動(ゆらぎ)

七情分類:怒ると肝 怒る。

・

肝木五精:魂。

肝木五常(情):仁

肝木五志:怒

・

魂:たましい、人間の霊、思い、心持ち、

・

仁:慈しみ、慈愛、情、思いやりの心、哀れみ、身近かな人から他人におよぶ愛、これを肝の主る人間の気持ちと考える。

・

怒るとカーッとなり気が頭に上る。

上りつくしてしまうと、

気が撃(う)たれ、

肝経の病気になります。

ただただビックリして、

何も入って来ないから、

気が乱れ、

胆の病、精神不安の病気になります。

①心窩部につかえある。

②脇腹張り痛む。

③目眩する。

④筋ゆるんでくよくよする。

⑤内分泌疾患。

・

本間祥白編:肝木の変動

・

⑫ 足の厥陰肝経 :

実すれば、胸下堅く、気分不快、怒る。

虚すれば、心下堅く満ち、気力減ず、性欲減退、失禁、視力減退。

・

⑪ 足の少陽胆経

実すれば、口苦く腹が満つ、怒る。

虚すれば、ため息、面垢づき光沢なく、クヨクヨしてよろめく。

・

柳下先生、五大病症変動のまとめ1、2、

・

実すれば、怒り。

虚すれば、取り越し苦労をする。

・

肝木五精:魂。

魂:たましい、人間の霊、思い、心持ち、

・

肝木五常(情):仁

仁:慈しみ、慈愛、情、思いやりの心、哀れみ、身近かな人から他人におよぶ愛、これを肝の主る人間の気持ちと考える。

・

肝木五志:怒

・

変化は激しく変わり易い性格「経絡」。

人情に厚く、世話好き(魂仁)

眩暈も重い軽いメマイやや実。吐き気。怒る。。

虚せばクヨクヨと物事を案じ、欝状態に近づく。

陰性〔虚証〕体質の患者は、血色が悪く、病気を悪い方にばかり考えたり、わが身の不運を嘆き、気の病、脳神経障害等にも罹りやすい。

肝木が実し、世の中が嫌になり、涙を流してただ横になりたいという状態に陥る患者もいる。

特にそれが相剋的に現れるものを難病と診るのである。

・

七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐、の感情の事です。〕

〔怒ると肝、喜びて心、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包、驚きて胆、恐れて腎、が傷(きず)つきます。〕

・

「気が撃(う)たれて、」とはの研究。(山口一誠の考察文)

-

・

「気が撃(う)たれて、」とはの研究。(山口一誠の考察文)

・古典には「怒る」感情が心に現われる事での心の変化を分析した文章があります。

| 心のゆらぎ症状 | 古典 解説 | 山口一誠の考察文 |

虚実分類 所属経絡 |

|

カーッとなり、 怒る。

|

原文:

怒傷於肝者、其氣撃 ¨ 訳文: 怒って肝を傷る者は、其の気撃す 解説:

「肝の気」が頭に上り、 上りつくしてしまうと 「肝の気」が撃(う)たれて、 肝経の病気になります。 |

「肝木」の良性な「気」は、

「慈しみの心」「哀れみの心」

「思いやりの心」などの仁魂の気です。

しかし、

「怒り」の感情が現われると

カーッとなり「肝の気」が頭に上り、

上りつくしてしまうと

一瞬にして「仁魂の気」が消滅します。

そして、

「怒りも含めた肝の気」

そのものも撃ち潰されます。

この状態になると

「肝」を守る者が無くなり

外邪が侵入して病気になるのです。

|

実

肝経 |

・

-

・

-

南北経驗醫方大成による病証論 第十五、気(き)¨

原文:

怒傷於肝者、其氣撃¨

読み方:

イカッテ カンヲ ヤブルモノハ ソノキ ゲキス¨

訳文:

怒って肝を傷る者は、其の気撃す、¨

解説文:

怒るとカーッとなり「肝の気」が頭に上り、上りつくしてしまうと「肝の気」が撃(う)たれて、肝経の病気になります。・

「肝木」の良性な「気」は、「慈しみの心」「哀れみの心」「思いやりの心」などの仁魂の気です。しかし、「怒り」の感情が現われるとカーッとなり「肝の気」が頭に上り、上りつくしてしまうと一瞬にして「仁魂の気」が消滅します。そして、「怒りも含めた肝の気」そのものも撃ち潰されます。この状態になると「肝の気」守る者が無くなり外邪が侵入して病気になるのです。・肝の正常な気(仁 : 慈しみの心や魂 : 思いやりの魂)が撃ち潰され肝経絡に邪気が、とりつき病を発症させる。ことです。怒りが出ると肝の正常な気(仁 : 慈しみの心や魂 : 思いやりの魂)が一瞬に消えます。

原文:

喜傷於心者、其氣散

怒傷於肝者、其氣撃

憂傷於肺者、其氣聚

思傷於脾者、其氣結

悲傷於心包者、其氣急

恐傷於腎者、其氣怯

驚傷於胆者、其氣乱

喜んで心を傷(やぶる)る者は、其の気散し、

怒って肝を傷る者は、其の気撃す、

憂えて肺を傷る者は、其の気聚(あつま)る、

思いて脾を傷る者は、其の気結ばれる、

悲しんで心包を傷る者は、其の気急なり、

恐れて腎を傷る者は、其の気怯(つた)なし、

驚きて胆を傷る者は、其の気乱る

〔七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐、の感情の事です。〕

〔怒ると肝、喜びて心、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包、驚きて胆、恐れて腎、が傷(きず)つきます。〕

〔喜び過ぎると、気が緩(ゆる)み、気が散って減少し、心経の病気になります。〕

〔怒るとカーッとなり気が頭に上る。上りつくしてしまうと気が撃(う)たれ、肝経の病気になります。〕

〔憂(うれ)が大き過ぎると、気が萎(ちぢ)んで胸に集まり、肺経の病気になります。〕

〔思い考え過ぎて、いろんな物が頭に入り過ぎるから、脾経の病気になります。〕

〔悲しみ過ぎると、気が引き締まり過ぎて、気(き)が急(せ)き、心包経の病気になります。〕

〔恐れ過ぎると、気が下に下がり、怯(おびえ)る、腎経の病気になります。〕

〔驚いた時は、ただただビックリして、何も入って来ないから、気が乱れ、胆の病、精神不安の病気になります。〕

「故に、内七情に因って而して之を得る。喜怒憂思悲恐驚の者、是也。」

内傷の病、七情の大過によってくる病である。

「喜び過ぎれば心を傷る」

喜んで心臓が傷(やぶ)れるのでなく、心気が傷れるという事です。

怒ると肝、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包絡、恐れて腎、驚きて胆が傷れる。

これが調節宜しきに非ざれば多證を生ずる事です。

「多證」心虚、肝虚、肺虚、脾虚、心包虚、腎虚、胆虚の事です。

「喜び過ぎれば心を傷る者は、其の気散し」

喜ぶと気が緩まる「耗散」散ってしまう、減ってしまう。

逆にいえば、喜ぶ事は心を奪うが、過ぎると心を傷るのです。

これも東洋的考え方です。

戦前、あらゆる職業の寿命調査で、長命は喜劇役者で、短命は医者だそうです。

片方は人を笑わせ神を養い、医者は苦虫の患者ばかりで神が消耗される。

「怒って肝を傷ると気が撃す」

怒ると気が上せる、上りつくしてしまうと気が撃じ病になる。

人間はこういう物があるのです。仏様みたいではつまらないのです。

人間は欠点を掴(つか)む事を知っても、特長を掴む事が出来ないのです。

「憂えて肺を傷る者は、其の気聚る、」

憂いは大きすぎると、気が萎んで胸に集まる。

肝は頭に上る。

「悲しんで心包が傷れると気が急なり」

悲しむと気が消える、縮む陰性である、気が引き締まり過ぎで急迫になる。

「恐れて腎を傷る者は、其の気、怯(つた)なし、」

恐ると気下る、過ぎると生気下に下がる。肝は上る。

「驚いて胆が傷られると、其の気乱れる」

驚くと気が乱れる。

胆の発生の気が乱れ精神的安定性がなくなる。

悲しみ、憂い、思いの時は、いろんな物が入り過ぎるから傷れるが、

驚いた時は、何も入って来ないから気が乱れ、気が乱れるから何も入いって来ないのです。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

山口一誠の 陰陽 五行 虚実 分類 研究コーナー

・

七情の、陰陽・五行・虚実の分類表

| 備考 | 五行分類 | 陰分類 | 陽分類 | 五行分類 | 備考 |

| 七情 | |||||

| 肝 | 怒る | ||||

| 喜びて | 心 | ||||

| 肺 | 憂えて | ||||

| 虚 | 脾 | 思う マエナス思考 |

|||

| 思う プラス思考 |

脾 | 正実 | |||

| 思う 過剰思考 |

脾 | 邪実 | |||

| 思う 知恵 |

脾 | 平 悟り |

|||

| 心包 | 悲しんで | ||||

| 胆 | 驚きて | ||||

| 腎 | 恐れて | ||||

・

七情、研究の参考文章HP

・

南北経驗醫方大成による病証論 第 十五、気(き)・〔気の病:疝気(せんき)証〕より。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/c335/

・

原文:

故内因七情而得之、喜怒憂思悲恐驚者是也

読み方:

ユエニ ナインノ ナナジョウ ニヨッテ コレヲウル、キドユウシヒキョウキョウ コレナリ

訳文:

故に、内七情に因って而して之を得る。 喜怒憂思悲恐驚の者、是也。

解説:

〔気の病は、内傷の病であり、七情の大過によって発症する病気です。。〕

〔七情とは、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐、の感情の事です。〕

〔怒ると肝、喜びて心、憂えて肺、思うと脾、悲しんで心包、驚きて胆、恐れて腎、が傷(きず)つきます。〕

・

※ 東洋医学の治療原則のまとめ。

東洋医学の診断の初めに考察されるのが「三因論」です。

そして、

鍼灸の基本の治療原則は「気を調(ととの)える」治療です。

原文:

マサニ ソノ ミャクショウヲ ツマビラカニシテ、ソノ カンズル トコロノ ミナモトヲ オスベシ

解説:

中風(ちゅうふう)の治療方法の原則を説明します。

脈診を正しく行って、風の邪がどの経絡に入っているのか、どの五臓に邪が入っているのか、いずれの六腑が患(わずら)っているのかを明らかにして治療方針を決めなさいと。

つまり、

中風の治療は

病症を十二経の変動として捉え、そのうち何れの経が主となってその病を起こしているかを判定し、それによって治療の基本方針を打ち立てるのです。

そして最終的に、脈診脉証によって治療方針が決定されるのです。

¨

【井上恵理先生の講義解説より】

『治療ノ法、當(まさ)二其ノ脉証ヲ詳ニシテ其ノ感ズル所ノ原ヲ推スベシ』。

で、こうした物を治療する方法としては、当(まさ)にその脉証を審(つまびら)かにしてその感ずる所の源を推すべし、と述べられております。

風の邪がどの経絡に入っているのか、どの臓に邪が入っているのか、いずれの腑が患(わずら)っているのか、その邪気が感じているところを推し求めて治療しなければならない。

ここに脉証の必要性が出て来るわけです。

ただ風邪であるとか熱があるとか、こういう事だけでどこに治療するというのではなくて詠証を審らかにして肝虚なら肝虚で治療すべきで、

胆実なら胆実、肺虚なら肺虚、肺虚肝実なら肝実、そういうような治療法則を詠証に求めて、

そしてその症状に其づいて治療を進めなければならないと、こういう事を言っている訳です。

・

五行の色体(表・図) コーナー

五蔵の色体(よそおい)表

・

| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |

| 五臓 | 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 |

| 五腑 | 胆 | 小腸 | 胃 | 大腸 | 膀胱 |

| 五精 | 魂 | 神 | 意智 | 魄 | 精志 |

| 五常 | 仁 | 礼 | 信 | 義 | 智 |

| 五志 | 怒 | 笑う | 思う | 憂い | 驚く |

・

内因(心のゆらぎ)の分類です。

五行色体表 の五精・五常・五志の分類

・

・

・

「三因論」は、病気が起きる原因を三つに分類したものです。

内因、外因、不外内因の三種類です。

心には七つの感情があります。

これを「七情」と言います。

七情は、怒、喜、憂、思、悲、驚、恐の感情です。

精神的気苦労から内面的な感情が強くなり過ぎ消耗された結果、七情を担当する肝心脾肺腎の五臓が虚してきます。

そこに、外邪が侵入して発病します。

これは六つあり、六淫(りくいん)の外邪と呼ばれています。

風邪・寒邪・暑邪・湿邪・燥邪・火邪の六種です。

暴飲暴食、働き過ぎ、遊び過ぎ、勉強のし過ぎ、房事過多です。

アルコールの飲みすぎと、胃腸を冷やす飲み物食べ物がいけません。

身体に無理を強いる活動もいけないことになります。

※ 鍼の治療法はシンプルなものです。

虚とは生気が不足する事です。

実とは邪気が充満する事です。

従って鍼の治療法は、

生気の不足を補うことが『補法』の鍼術であり 、

生気の働きを妨害する邪実を取り除くことが『瀉法』の鍼術です。

※ 気の医学が東洋医学です。

病気を治す為には、五臓六腑十二経絡の気を調(ととの)る「本治法」を初めに行い、その後に「標治法」を行ないなさい。

※ 「本治法」と「標治法」について。

「本治法」

「標治法」

標治法の方法は、体表より観察できる患部の「虚実」の状態に対して直接に「補法、瀉法」を行なって、これを調和させ病状を緩和させます。

そして、

本治法と標治法をうけることで、現在の病状が改善されると同時に、病気をぶり返さない身体になります。

。

http://yukkurido.jp/keiro/bkb/mk/8ot/

※ 中脉(ちゅうみゃく)について。

(井上恵理先生の難経第五難講演より。山口一誠の考察文章含む。)

http://yukkurido.jp/keiro/nankei/5nan-2/

タイプ、心の病『心のゆらぎ』の形態について

- タイプの人が積極的な良い面だけなら病気になる事はありません。

-

ここのコーナーでは、『心のゆらぎ』(気持ち・心情・思い・感情)心の変化と動きに注目して、肝木タイプが「心の病)」「気の病」に陥った時の症状を診ていきます。また同時に付随する身体症状も幾つか取り上げてみます。

| 心のゆらぎ症状 | 付随する身体症状 | 虚実分類 | 所属経絡 |

: