腎水経の変動

小項目 番号 c208

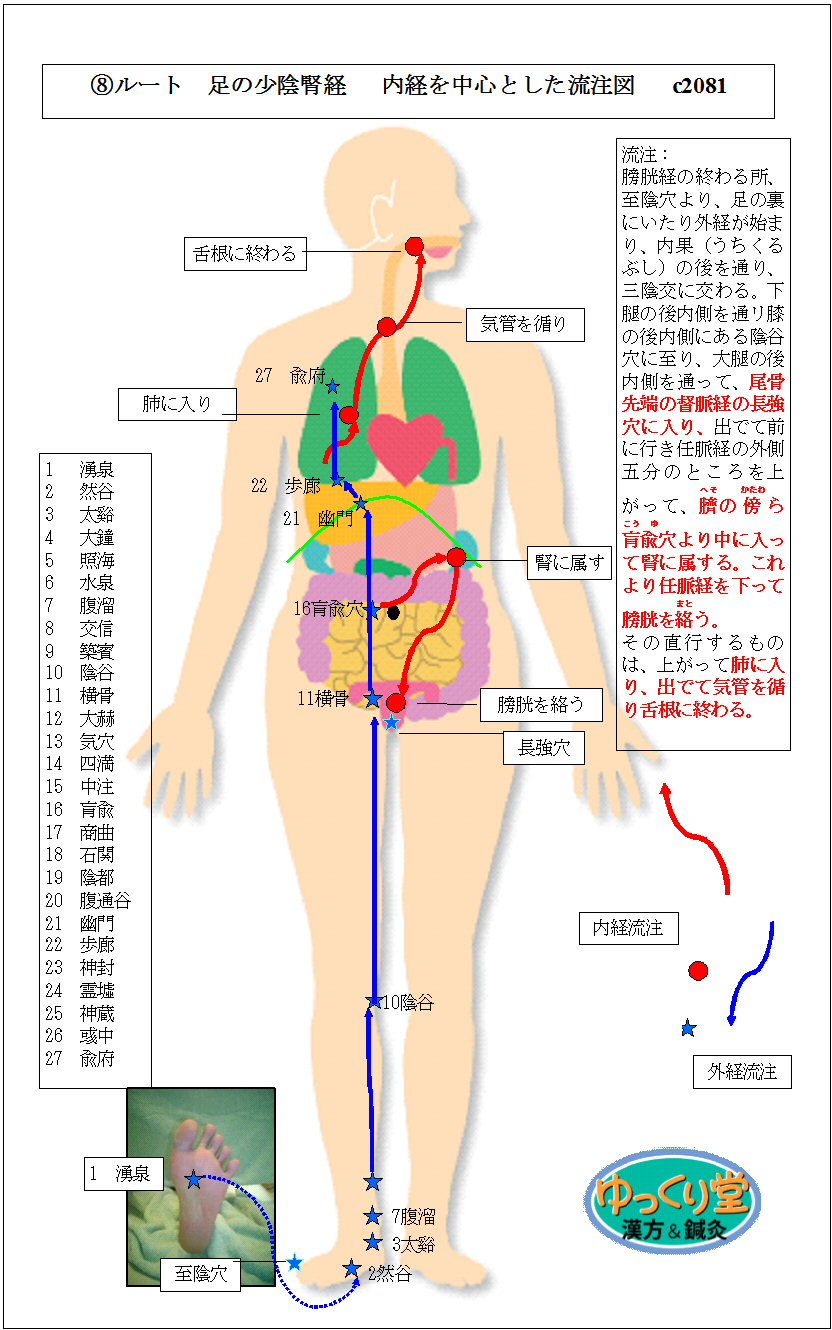

⑧ルート 足の少陰腎経

現代経絡鍼灸実践例から鍼灸古典文献を考察する。(素門霊蘭秘典論 第八、一章、六節)

腎者 作強之官・伎功出焉

(腎は精力の維持管理をし細かい巧みな仕事をする)

腎臓および「足の少陰腎経」は先天の原気(両親から受け継いだ命の元)を主る。

それは、個体の維持、生存、生殖を主っている。

漢方医学の陰陽五行論は、万物の発生は「水」に始まると考える。

ゆえに、水臓である腎と腎経は個体の生存、発育に大きく関与していると解するのである。

内経を中心とした流注・・・・

膀胱経の終わる所、至陰穴より、足の裏にいたり外経が始まり、内果(うちくるぶし)の後を通り、 三陰交に交わる。下腿の後内側を通リ膝の後内側にある陰谷穴に至り、大腿の後内側を通って、 尾骨先端の督脈経の長強穴に入り、出でて前に行き任脈経の外側五分のところを上がって、 臍のかたわ傍ら肓兪(こうゆ)穴より中に入って腎に属する。

これより任脈経を下って膀胱をまと絡う。

その直行するものは、上がって肺に入り、出でて気管を循り舌根に終わる。

・

⑧ルート 足の少陰腎経 内経を中心とした流注図 c2081

・

・

⑧ルート 足の少陰腎経(27穴)

1湧泉(ゆうせん) 井木穴 足底中央の前方陥中で、足指を屈すると最も陥凹する部に取る.

2然谷(ねんこく) 栄火穴 内果の前下方、舟状骨粗面の直下に取る.

(注)内果の前下方、約2.5~3cmに舟状骨粗面を触れることができる.

3太谿(たいけい) 兪土原 内果の最も尖ったところの高さで、内果とアキレス腱の間陥凹部、動脈拍動部に取る.

4大鐘(だいしょう) 絡穴 太谿穴の下5分で踵骨上際、アキレス腱の前陥凹部に取る.

5照海(しょうかい) 内果の直下1寸に取る.

6水泉(すいせん) 郄穴 太谿穴の下1寸で、踵骨隆起の前、陥凹に取る.

7腹溜(ふくりゅう) 経金穴 太谿穴の上2寸で、アキレス腱の前に取る.

8交信(こうしん) 腹溜穴の前方、腹溜穴と脛骨内側縁の間に取る.

9築賓(ちくひん) 太谿穴の上5寸で、腓腹筋下垂部とヒラメ筋の間に取る.

(東洋はり医学会の取穴) 部位 :内果の上方5寸、アキレス腱の前縁にあり。

取り方:交信穴の上方3寸、アキレス腱の前縁に取る。

10陰谷(いんこく) 合水穴 膝を少し屈曲し、膝窩横紋の内端で半腱様筋腱と半膜様筋腱の間に取る.

11横骨(おうこつ) 曲骨穴の外5分、肓兪穴の下5寸に取る.

12大赫(だいかく) 中極穴の外5分、肓兪穴の下4寸に取る.

13気穴(きけつ) 関元穴の外5分、肓兪穴の下3寸に取る.

14四満(しまん) 石門穴の外5分、肓兪穴の下2寸に取る.

15中注(ちゅうちゅう) 陰交穴の外5分、肓兪穴の下1寸に取る.

16肓兪(こうゆ) 臍の外5分に取る.

17商曲(しょうきょく) 下脘穴の外5分、肓兪穴の上2寸に取る.

18石関(せきもん) 建里穴の外5分、肓兪穴の上3寸に取る.

19陰都(いんと) 中脘穴の外5分、肓兪穴の上4寸に取る.

20腹通谷(はらつうこく) 上脘穴の外5分、肓兪穴の上5寸に取る.

21幽門(ゆうもん) 巨闕穴の外5分、肓兪穴の上6寸に取る.

22歩廊(ほろう) 中庭穴の外2寸、第5肋間に取る.

23神封(しんぽう) 膻中穴の外2寸、第4肋間に取る.

24霊墟(れいきょ) 玉堂穴の外2寸、第3肋間に取る.

25神蔵(しんぞう) 紫宮穴の外2寸、第2肋間に取る.

26彧中(いくちゅう) 華蓋穴の外2寸、第1肋間に取る.

27兪府(ゆ ふ) 璇璣穴の外2寸、鎖骨の下際に取る.

・

五臓の色体(よそおい)表。

基礎:水・腎・膀胱・

五記:合・

五募:栄え・合わせて入れよ、逆気

して泄るべし。

病因:精、志・智恵・五音(羽音・唇音、マ行・極短高清い(1音低い))・

豚・冬・夜・北・湿・耳・骨・髪。

病症:液・黒色・腐・かん鹹(塩からい)・しん呻(うめく)・唾液・驚く・慄(ふるえる)

養生法その他:(もやし)・豆・

生数:一、

成数:六・

五柄戸: 壬(みずのえ)癸(みずのと)。

逆気して泄すとは:

冷えのぼせて上気し、肩こり、頭痛・頭重痛、血圧亢進。

大小便過多、或いは過少。汗が出る。涙が出る。

種々の出血、吐血、下血等、

総て逆上して、もれ、出ずるものを言い、これ腎水の証。

腎は先天の原気、即ち生命の根源を蔵す。

生殖、利尿を主する。

その病は、

逆気しても泄らす、飢えて食を欲せず(空腹感あるも食べるとすぐ満腹感)、

面色黒く息づかい荒く,咳唾すれば血あり、立ちくらみ、咽頭痛み口渇き、

心脅かされるが如く慢性下痢或いは便秘し、むくみ、心下痛、黄疸、出血、

臥す事を好みて痩せる、足の裏熱して痛む。 骨、生殖器の病をなす。頻便・残便感。

浅い眠り、多夢。足の冷え。顔のほてり。 小便の出が悪い。

これを鍼灸実践床例にとれば、

救急重篤な患者の応急処置として、湧泉・復溜穴に補法を加える。

又は腎の主りである下腹部を温める。

健康体は常に頭寒足熱を旨とするが、病体の者は足が冷え頭部の、のぼせ、痛みを訴える。

これに対する処置は、三陰交、太谿に留置鍼を施し、然谷・湧泉穴の現す所見に従い施灸をすると良い。

足の少陰腎経の主治症としては、

まず大局的に生気の回復を図り、男女生殖器、泌尿器疾患を治し、

更に心下部の苦悶や胃腸、心臓、呼吸器、咽喉の病にも著効を上げることができる。

・・・・・・・・・

腎水経の変動、五大病症:

①足の冷え、のぼせ(逆気)、

②総て体液の漏れ出で出血、

③元気衰弱、

④泌尿器・生殖器疾患。

・・・・・・・・・・

腎水の変動、分類実践例。

① 食欲の質問。 :食欲はあるが食べられない。

② 大便について。:慢性の下痢。慢性の便秘。大便が出てもスッキリしない。不安定。

お腹の裏が引きつる。 一週間以上の便秘。コロコロ便。(兎便)

③ 小便について。:おねしょ(尿失禁)。夜間に小便に行く。尿量が多く色は希薄。不安定。

:尿に泡が多い。尿の色が赤茶色。

④ 睡眠について。:眠りが浅い。怖い夢を見る。夜間、トイレに起きる。 朝早く目が覚める。

⑤ 皮膚について。:足の裏がほてる。

⑥ 肩や背中の状態:慢性の頚肩腕症候群。 五十肩で骨や軟骨に異常。 右上の背中の痛み。

⑦ 腰部の状態。 :生理痛。生理不順。おりもの。生理の量が多い。 生理の量が少ない。

肩や背中がの重だるさ。 後屈で痛み。下肢にかけての痛み。

⑧ 膝の状態。 :膝に水が溜まる。膝関節変形。 腰痛を伴う。

⑨ 頭部の状態。 :後頭部の痛み。頭頂部の痛み。頭の向きを変えるとメマイがする。

⑩ 腹部の状態。 :下痢を伴う腹痛。 夜間の頻尿を伴う腹痛。 しぶり腹。

⑪ 風邪引きに伴う症状。:寒さを背中にゾクゾク感じる。のどの真ん中が痛む。

⑫ 四肢の状態。 :足先が冷たい。 朝、手足が浮腫む。

⑭ 全身の状態。 :浮腫。熱無く震えがくる。

上焦の汗(虚熱で腎が弱り虚熱が胸に上がり胸苦しくなり汗が出る)

・・・・・・・

子午治療は肺膀大腎

大腸経のツボ:偏歴(絡穴)・温溜(げき穴) 肺経のツボ:列缺(絡穴)・孔最(げき穴)

奇経治療の適応側は『病側優先』とする。:任脈(肺経:列欠)-陰キョウ脈(腎経:照海)

本治法:腎虚証(定則):復溜(自経の経金、母穴)・尺沢(肺の合水穴)

——————————-

——————————-

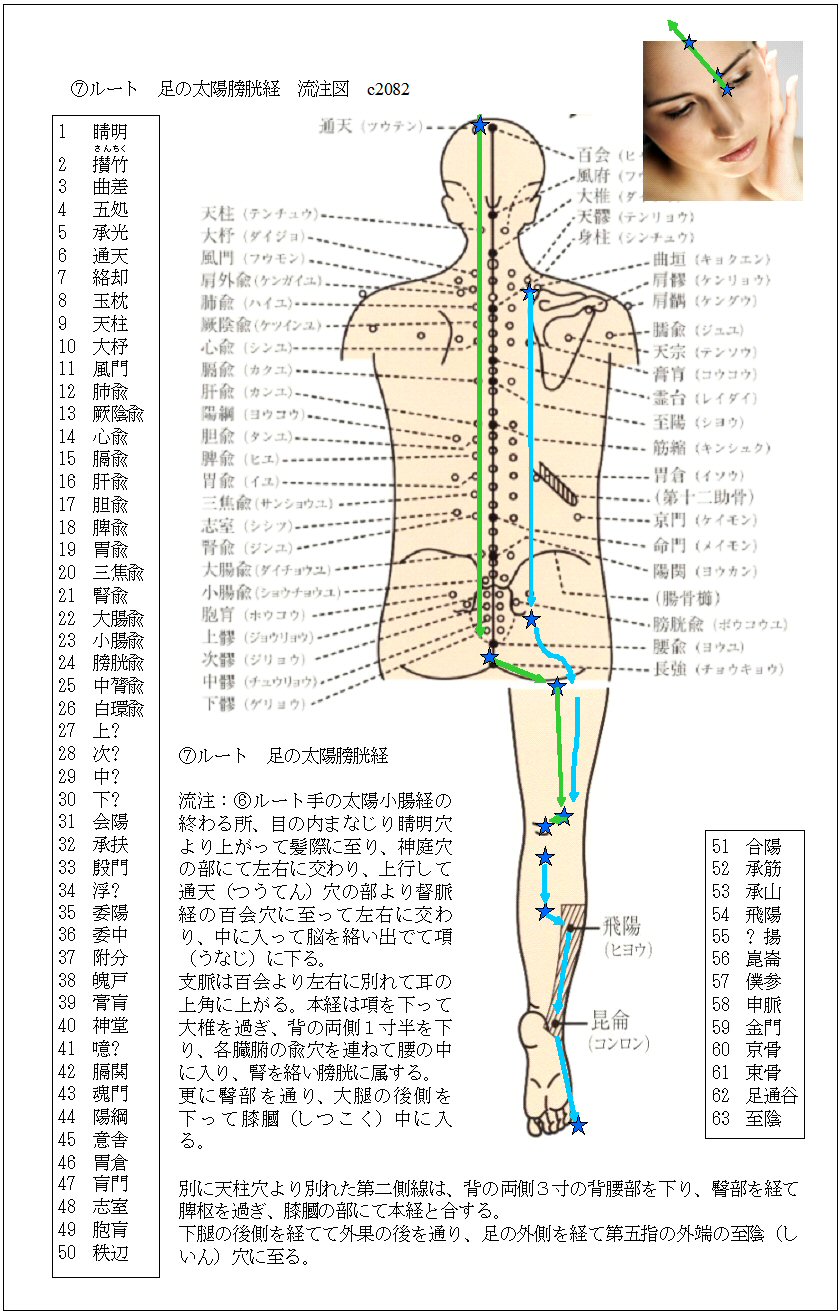

⑦ルート 足の太陽膀胱経

膀胱者.州都之官(しゅうとのかん).津液藏焉(しんえきこれにくらす).氣化則能出矣.

十二経の兪穴は総てこの膀胱経に属する。

その病は、

外邪を受けると頭、項、肩背、腰足の後面第五指(小指)に及んで、強張り、激痛を発する。

虚する時は、これらの部がコリ疲れて、冷え痺れ虚痛する。

鼻水、じく衂(鼻血)、痔の病、M等を発する。また、便秘、利尿に関係がある。

臓象論より、

膀胱は水性で背の第十九椎(第二仙椎)つき、 中極穴の部にある袋である。

その上口は陰交穴の部にあるあるといわれるが、これは治療点としての診方である。

小腸より分かれた水分は、この部より膀胱に浸み透り、蓄えられ時を得て尿として排泄される。

内経を中心とした流注・・・・

⑥ルート手の太陽小腸経の終わる所、目の内まなじり睛明穴より上がって髪際に至り、

神庭穴の部にて左右に交わり、上行して通天(つうてん)穴の部より督脈経の百会穴に至って左右に交わり、 中に入って脳を絡い出でて項(うなじ)に下る。

支脈は百会より左右に別れて耳の上角に上がる。

本経は項を下って大椎を過ぎ、背の両側1寸半を下り、各臓腑の兪穴を連ねて腰の中に入り、 腎を絡い膀胱に属する。

更に臀部を通り、大腿の後側を下って膝膕(しつこく)中に入る。

別に天柱穴より別れた第二側線は、 背の両側3寸の背腰部を下り、臀部を経て脾枢を過ぎ、膝膕の部にて本経と合する。

下腿の後側を経てて外果の後を通り、足の外側を経て第五指の外端の至陰(しいん)穴に至る。

・

⑦ルート 足の太陽膀胱経 内経を中心とした流注図 c2082

・

・

⑦ルート 足の太陽膀胱経(63穴)

1睛明(せいめい) 内眼角の内1分、鼻根との間に取る.

2さんちく攅竹(さんちく) 眉毛の内端陥凹部に取る.

3曲差(きょくさ) 神庭穴と頭維穴を結ぶ線上で、神庭穴の外1寸5分に取る. (注)神庭穴と頭維穴の間を3等分し、神庭穴、曲差穴、本神穴、頭維穴と等間隔に取る.

4五処(ごしょ) 曲差穴の後5分、上星穴の外1寸5分に取る.

5承光(しょうこう) 曲差穴の後2寸、五処穴の後1寸5分に取る.

6通天(てんつう) 曲差穴の後3寸5分、承光穴の後1寸5分に取る.

7絡却(らくきゃく) 曲差穴の後5寸、通天穴の後1寸5分に取る.

8玉枕(ぎょくちん) 絡却穴の後、脳戸穴の外1寸3分に取る.

9天柱(てんちゅう) 瘂門穴の外、1寸3部に取る.(注)頭半棘筋の膨隆部の外縁に当たる.

10大杼(だいじょ) 骨会 第1・第2胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

11風門(ふうもん) 第2・第3胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

12肺兪(はいゆ) 第3・第4胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

13厥陰兪(けついんゆ) 心包経の兪穴 第4・第5胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

14心兪(しんゆ) 第5・第6胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

15膈兪(かくゆ) 八会穴:血会 第7・第8胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

16肝兪(かんゆ) 第9・第10胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

17胆兪(たんゆ) 第10・第11胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

18脾兪(ひ ゆ) 第11・第12胸椎棘突起間の外1寸5分に取る.

19胃兪(い ゆ) 第12胸椎・第1腰椎棘突起間の外1寸5分に取る.

20三焦兪(さんしょうゆ) 三焦経の兪穴 第1・第2腰椎棘突起間の外1寸5分に取る.

21腎兪(じんゆ) 第2・第3腰椎棘突起間の外1寸5分に取る.

22大腸兪(だいちょうゆ) 第4・第5腰椎棘突起間の外1寸5分に取る.

23小腸兪(しょうちょうゆ) 正中仙骨稜第1仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る.

24膀胱兪(ぼうこうゆ) 正中仙骨稜第2仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る.

25中膂兪(ちゅうりょゆ) 正中仙骨稜第3仙椎棘突起部の下外方1寸5分に取る.

26白環兪(はくかんゆ) 正中仙骨稜第4仙椎棘突起部の下外方1寸5分、仙骨裂孔の外1寸5分に取る.

27上髎(じょうりょう) 第1後仙骨孔部に取る.

28次髎(じりょう) 第2後仙骨孔部に取る.

29中髎(ちゅうりょう) 第3後仙骨孔部に取る.

30下髎(げりょう) 第4後仙骨孔部に取る.

31会陽(えよう) 尾骨下端の外5分に取る.

32承扶(しょうふ) 殿溝の中央に取る. (注)坐骨神経幹が深部を走る.

33殷門(いんもん) 後大腿部のほぼ中央、承扶穴と委中穴を結ぶ線のほぼ中央に取る.(注)坐骨神経幹が深部を走る.

34浮郄(ふげき) 委陽穴の上1寸、大腿二頭筋の内縁に取る. (注)総腓骨神経幹が走る.

35委陽(いよう) 膝窩横紋の外端、大腿二頭筋の内縁に取る. (注)総腓骨神経幹が走る.

36委中(いちゅう) 膝窩横紋の中央に取る. (注)脛骨神経が深部を走る.膝窩動脈が通る.

37附分(ふぶん) 第2・第3胸椎棘突起間の外3寸に取る.

38魄戸(はくこ) 第3・第4胸椎棘突起間の外3寸に取る.

39膏肓(こうこう) 第4・第5胸椎棘突起間の外3寸に取る.こうこう膏肓

40神堂(しんどう) 第5・第6胸椎棘突起間の外3寸に取る.

41言意 言喜(い き) 第6・第7胸椎棘突起間の外3寸に取る.

42膈関(かくかん) 第7・第8胸椎棘突起間の外3寸に取る.

43魂門(こんもん) 第9・第10胸椎棘突起間の外3寸に取る.

44陽綱(ようこう) 第10・第11胸椎棘突起間の外3寸に取る.

45意舎(いしや) 第11・第12胸椎棘突起間の外3寸に取る.

46胃倉(いそう) 第12胸椎・第1腰椎棘突起間の外3寸に取る.

47肓門(こうもん) 第1・第2腰椎棘突起間の外3寸に取る.

48志室(ししつ) 第2・第3腰椎棘突起間の外3寸に取る.

49胞肓(ほうこう) 正中仙骨稜第2仙椎棘突起部の下外方3寸に取る. (注)次?穴に並ぶ.

50秩辺(ちつぺい) 正中仙骨稜第3仙椎棘突起部の下外方3寸に取る. (注)中?穴に並ぶ.

51合陽(ごうよう) 委中穴の直下3寸に取る.

52承筋(しょうきん) 委中穴の下、腓腹筋の最もふくらんだところで、内側頭と外側頭の筋溝に取る. (委中穴の下、ほぼ5寸に当たる)

53承山(しょうざん)

54飛陽(ひよう) 絡穴 崑崙穴の上7寸、腓腹筋下垂部の外縁、腓腹筋とヒラメ筋との間に取る.

55跗陽(ふよう) 崑崙穴の上3寸で、アキレス腱の前に取る.

56崑崙(こんろん) 経火穴 外果の最も尖ったところの高さで、外果とアキレス腱の間、陥凹部に取る.

57僕参(ぼくしん) 崑崙穴の直下、踵骨外側面の陥凹部に取る.

58申脈(しんみゃく) 外果直下5分に取る.

59金門(きんもん) 郄穴 申脈穴の前下方、踵立方関節の外側陥凹部に取る.

60京骨(けいこつ) 原穴 第5中足骨粗面の後下際、表裏の肌目陥凹部に取る.

61束骨(そくこつ) 兪木穴 第5中足指節関節の後、外側陥凹部に取る.

62足通谷(あしつうこく) 栄水穴 第5中足指節関節の前、外側陥凹部に取る.

63至陰(しいん) 井金穴 足の第5指外側爪甲根部、爪甲の角を去ること1分に取る.

・

現代経絡鍼灸実践例から治療穴について考察する。

足の太陽膀胱経は、少陰腎経と表裏関係をなしているので、五臓六腑と全て関係があり、

その付穴がこの経に属している。

よって、肩こり・腰背痛・坐骨神経痛・頭痛・目・耳・の病、脳の狂い・癲癇・脳血管障害・

老化・利尿・痔疾を治す穴がある。

この経が実するとき、目を抜くが如き、頭が割れるが如き、背腰足の筋引き裂かれるが如き痛みを呈する。

また、この経虚する時は、冷えしびれて運動不全となる。

また、この経のそれぞれお特徴として、睛明・天柱穴は目・鼻・頭痛・頭蓋骨内疾患に効く。

また、各兪穴はそれぞれの臓腑の主治穴である。

中でも、膏肓・腎兪・志室穴等は慢性病の治療に欠かすことは出来ない。

特に、この経と流注を同じくする督脈経上の腰陽関・命門・大椎・身柱・あもん・百会・印堂穴は、

それぞれ同位の兪穴と主治症が類似して特効を上げる。

また、

末端の至陰穴は少陰腎経の移行部になり、刺絡によりこの経の変動を調節し、

施灸によっては、逆子を正常位に保つことができる。

●● 制作にあたり、

福島弘道著作「経絡治療学原論」を参考文献にしました。

イラストは青木幸雄さんです。経穴文章構成は山口一誠です。

本資料は病人様が病気を治す一助として使用されることを目的としています。

また、

経絡鍼灸療法・経絡漢方薬を個人的に勉学される方に提供します。

したがって、

商業目的での、無断転載.引用はご遠慮願います。

::::::::::::::::::::::::::::

・ - 参考図書 ・ -

柳下登志夫先生の臨床考察「腎水の変動 」

「経絡治療学原論上巻臨床考察‐基礎・診断編」よりの抜粋。

【 】は山口一誠の考察文です。

詳しくは、

経絡治療学原論(上巻)臨床考察 ―基礎・診断編― をお読みください。

発刊:東洋はり医学会

東洋はり医学会:発刊書籍リンク先

http://www.toyohari.net/book.html

元東洋はり医学会会長の筆者:柳下登志夫先生が、

福島弘道著「経絡治療学原論(上巻)」をテキストとし講義した中で、

臨床上重要な箇所を抜粋したものです。

柳下登志夫著 定価3,000円 (送料400円) A5 230貢

※ 筆者:柳下登志夫先生の60年に及ぶ治療経験、

1日100人を越える患者さんと向き合い、臨床を通して古典を再検討したものです。

時代により変わりつつある患者さんの病に十二分に対応できるバイブルとなっています。

現代に生きる経絡治療家には必携の書籍です。

・

臨床考察「腎水の変動 」総論

臨床考察41: 四診法: 問診 頁:144・平成17年4月 収録

十二経の病症と問診。

問診に当たって十二経病症は、虚実が表裏に出る事を認識しておく必要がある。

五臓六腑および十二経の病症と問診。

ここでは原論を記し、私(柳下)の臨床上の注意(付記)を一言ずつ付け加えておく。

・

七、膀胱および膀胱経

原論:

この経は鍼灸師にとって最も縁の深い部位を支配している。従って、額、頭頂、頭後、後頸、背、腰、大腿、下腿、下腿の後側にあたり、この経実する時は熱して腫痛し、 虚する時は冷えて痺れ、痛み、足の第一趾(指)用いられず。

目、鼻の病、逆上頭痛、癇癪(かんしゃく)、精神障害、尿意頻数および尿閉、膀胱痛、便秘、痔疾、悪寒、発熱、太陽病。

(付記):

注意すべきは、とにかく鍼を深く刺鍼しがちになる事である。

この経は、浅き処置して効を上げる時、後に誤治反応の様な不快感を残さない。

八、腎および腎経

原論:

先天の元気を主るが故に、この経が虚すれば恐怖し、精神不安、飢えて食を浴せず(食欲はあるが食べられない。)顔面黒色、視力障害、難聴、意識不鮮明、性欲減退、痙攣縮小、疲労困憊、腰、下腹部冷痛す。

これ動ずる時は咳嗽、血痰、胸痛、寝汗、あくび、くさめ、咽頭腫痛、逆上、動悸(うごきわななく)、黄疸、下痢、脊柱と大腿内側痛、下肢の運動麻痺と冷感、足底の熱感と疼痛。

(付記):

この経は薬害によっても大いに侵され鍼灸師を惑わし、その一方では、腎経を久しく(長く)用いてこれが動じ、病症を引き起こすに至ることもあり、術者は、この経に施術した後、数日に渡る観察・診察が重要である。

表題: 臨床考察27: 病因論・ 素質〔五行体質〕 頁:94・平成15年11月 収録

5、腎水体質

虚体・実体共に手足、特に足先が本人の自覚が無くても冷たく、また本人が冷えを自覚している場合もあるが、逆気が元で起こる病気に罹りやすい。

虚実共に現代医療による循環器疾患の為長い間施療・投薬を受けているが根治していない。

また耳鳴り難聴等は一定の治療が終わると投薬すらされず、一生仲良く付き合うようと言われる場合が多い。

陽性〔実証〕体質者は運動器疾患は骨の変形になり、症状が激しく重症に見えても治りが良い。

陰性〔虚証〕体質者の改善は中々はっきりしない。

——————————-

——————————-

⑧ルート 足の少陰 腎経

表題: 臨床考察37:病症論 十二経病 ⑧足の少陰腎経 頁:130・平成16年12月 収録

【腎の変動: 】

腎経の虚は人を老いさせ、日常生活が過ごし難く、慢性疲労症候群に似た状態になる。

これは腎経を中心を考えると良い。

腎経は基本的には生殖・利尿に関与し、耳・骨・髪に症状が現れ、逆気して泄らす、殊(こと)に心が脅かされ、恐れ戦いて心休まず、身痩せて心身ともに衰弱する。

腎経を考える時これらの病症に対して宜しく対処できるものである。

表題: 臨床考察19: 足の少陰 腎経 頁:66・平成15年2月 収録

【救急法:腎経。】

【鍉鍼の手技:鍉鍼の頭部を湧泉穴に当て、尾部を「トットーン、トットーン」と叩く。】

【治療穴:湧泉穴は障害児が痙攣を起こし意識不明時の治療穴である。】

腎経を救急法として用いる場合は、患者の状態の観察が蜜でなければならない。

障害児の中には、よく痙攣を起こし意識を失う子がいる。

その様な時、鍉鍼の頭部を湧泉穴に当て、尾部を「トットーン、トットーン」と叩く。

忽(たりま)ち痙攣は止み、意識を取り戻す。

その際、湧泉穴は適応側であるという条件が必要である。

【救急法:腎経。】

【治療穴:復溜穴は逆気している時の補法が有効】

【誤治になる。】【注意が必要】

また救急法として復溜穴は逆気している時の補法が有効を上げられるが、顔色が青ざめて、手足の先が冷え手いるときには注意が必要である。

元気虚損、冷えのぼせ、じっとして居れず悶える等の救急法は言うに及ばず、現代医療でも生命に係わると診られる慢性病にもこの経が大きく係わっている為、この経の補瀉は有効かつ欠かせない。

いずれにせよ、こうゆう処置には細心の注意を要する。

表題: 臨床考察23: 腎臓 頁:81・平成15年6月 収録

【治療穴:子宝のツボ:先天の原気と後天の原気を組み合わせると子宝に恵まれる。】

腎臓は巧みな仕組みによって子孫を残す働きをしているというが、実際の治療上は腎臓の働きに加えて脾臓との釣り合い関係に注意を要する。

〔治験例〕 治療室に着た男性が病院の検査で精子の奇形が多く運動力に欠け、数も少ないと診断された。

そこで鍼灸治療を受けたいと言う。

この時、然らばと腎経を主に鍼灸を施しても成績は中々上がらず、却って勃起不能になる事さえある。

これに脾経を加えて証を立てると、良好な結果が得られる事が多い。(証は腎脾相剋・肝脾相剋・等々)

【治療穴:子宝のツボ:2:女性例・先天の原気と後天の原気との相互作用で子宝に恵まれる。】

病理学的には異常が認められないにもかかわらず、また種々あれこれ現代医学的な方法を施しても成功しないので、鍼灸も一緒にやって貰いたいと言って来る女性がいる。

この時も腎に加えて脾経の処置が大きく物を言う。(証は腎虚脾実・肝虚脾実・等々)

腎臓の蔵する先天の原気も、脾臓の後天の原気との相互作用によってのみ確かな働きをする。

考えれば至極当たり前なことで、初心者向けの話になってしまった感がある。

【腹診:臍下丹田付近の虚実を確実に察知する事から始めるのが良い。】

腎間の動気については少し誤解されている向きがあるが、臍下丹田に動気をハッキリ感じ取れるか、また微かにしか感じられない、或いは全く感じられない様な患者もいる。

しかしその辺りが正常ならば良く、先ずは丹田付近の虚実を確実に察知する事から始めるのが良い。

【治療穴:復溜穴は腎臓疾患・排尿器疾患に効果あり。 】

現代医学により腎臓疾患であるといわれた患者に対して、証が腎経の虚も含むものが立ち、復溜穴を補う治療を続けていると「復溜穴」と現代医学でいう「腎臓」との間には、こんなに深い関係があったのかと考えさせられる事がある。

東洋医学で言う人造の働きである尿排泄との関係の深さを知らされる。

——————————-

——————————-

⑦ルート 足の太陽 膀胱経

表題: 臨床考察23: 膀胱腑 頁:84・平成15年6月 収録

水分穴の所で受けた尿を、中極の部にある膀胱腑が蓄え、時を得て体外に排泄する。

しかしこの時、邪気に冒されさまざま様々な病症を現す。

術者はこれに対し治療を施すが、他の臓腑への影響が大きいことを考慮に入れる必要がある。

【鍉鍼の手技: 短い鍉鍼は浅く、長い鍉鍼は、深いところに影響する。】

例えば、短い鍉鍼を用いた場合は浅く影響を及ぼす。

しかし古典にいう長い鍉鍼を使えば、深いところまで影響する。

【治療穴:中極穴:膀胱・婦人科〔子宮〕・大腸は鍉鍼の長さで影響を考える。】

もちろん鍉鍼の扱い方で効果が異なるのは当然であるが、膀胱・婦人科〔子宮〕・大腸等に対して中極穴の持つ性格を生かして鍉鍼を使い分ける事をすると、容易に目的を到達する事ができる。

表題: 臨床考察37:病症論 十二経病 ⑦足の太陽膀胱経 頁:129・平成16年12月 収録

膀胱経は顔・頭部より体の後面を経て足先まで続く経絡であり、鍼灸家として使う経穴も甚だ多く、

【治療穴: 《天枢穴》を始め 】

《天枢穴》を始め背腰部では一・二行線と、言わば面になって走行しており、しかもかく臓腑の兪穴もここにある。

そして病症も激しい実証から緩(ゆる)やかな虚証・新病・久病・・・我々経絡治療を行う者にとって誠に関わりの深い経絡である。―

【治療方法:左右の観察と処置 】

【治療穴:大腿部・承山穴付近】

もし、右の大腿部あるいは承山穴付近にイボや皮膚炎・硬結等がある場合は、勿論その部は邪気が客している状態なのでそこも処置を施すが、同じ位置の左を観察すると往々にしてそこに細絡・血絡をはじめ反応がある。

この反応を処置して成果を上げられる時も多い。

【誤治反応と対処法:膝の病で委中穴辺りのに虚は、鍼数や灸の数を増やすと、誤治が防げる。】

また、膝の病で委中穴を中心に虚している時などはこれを補うと、小便が出難くなったりしる場合もあるので、鍼数や知熱灸・糸状灸を行う場所の数を増やすと、遠隔部への誤治が防げる。

また、病院に行き急性の症状は取れたが、夕方になると微熱が上がり体がだるく気分も悪いと言う様な患者には、膀胱経をはじめ陽経に虚性の邪があり、これを補中の瀉で瀉すと健康体に戻る。

虚性の邪の存在を認め補中の瀉法の技術を身に付けると、失敗が少なく成功への門戸が広く開かれる。

表題: 臨床考察19: 足の太陽 膀胱経 頁:64・平成15年2月 収録

膀胱経は外邪性に関する実の病から、慢性的な虚に起因するものに至るまでその範囲が広く、部分的にも脳神経・目・鼻・耳に始まり臓腑に纏わる兪穴、〔で構成されている。〕

【左志室穴(第二腰椎左に3寸)辺りの結状物は要注意。】

なかでも志室穴あたり、特に左の固い骨の様な結状物は腰、下肢の異常をもたらすと共に、進んでは腹内・骨盤内の臓腑やそれら周辺の病変に大いに係わることになる。

治療的価値よりも予防的価値を重視すべきである。

〔よって、本治法を中心として、未病を治す治療が必要な人である。〕

【膀胱経は陽経であり、感受性高い、現象を踏まえた治療方法を望む 。】

その他、臀部下肢に至っても、この経の流注は範囲が広く、急性・慢性病を問わず反応点が多く現れる。

これらの処置は欠かせないが、とかく鍼が深く灸は硬いひねりで壮数も多くなりがちだが、この経は陽経であり、感受性の高い経絡である事を思い起こしてみたい。

外邪が侵入し易く、激しい症状を起こし易い。

それは治療方法もその現象を踏まえて処方すべきである。

【治療穴:涙目には晴明穴 】

涙目には晴明穴、慢性的な流涙で眼窩に炎症が起こりなかなか治らない患者もいる、身体の分泌液や物質が、あるべき場所に在れば問題はないが、それが表に出たり場所が変わった時には邪物・汚物となる。

【治療穴:天柱穴 】

天柱穴はその名に相応しく、上焦の病に対し或いは全身の種々な病症に対し用いて、陰に陽うに働き有効な経穴である。

【治療穴:心兪穴・魄戸・膏盲穴等は心臓疾患・精神神経障害、心気症等に有効なツボである。 】

兪穴名と現代医学の内臓との関連性は深いものの、やはり兪穴は東洋医学的な働きが強い。

例えば心兪穴およびその近傍に位置する魄戸(はくこ)・膏盲穴等も含めて心臓疾患はもとより意識障害に関係する疾患、精神神経障害、心気症等にも大きな効果が得られる。

【 腎臓疾患の時には浅く反応が出る】【腎経は反応が深い 】

また腎兪穴と腎臓疾患とは少し反応の出方も異なり、腎経は深いというが、腎臓疾患の時には意舎・胃倉・志室・京門・章門辺りに浅く反応が出ることが多い。

【誤治防止の鍼法:数鍼施す&遠隔部に影響する穴】

また膝関節症・足関節症に対しては深い鍼よりも浅い鍼の方が良いという人もいるが、委中・委陽・崑崙等はその一穴を補瀉すると遠隔部にも影響するので、刺鍼はその周囲の場所に数を増やして数鍼施すと遠隔部への影響も少なく、目的が達せられる。

・

::::::::::::::::::::::::::::

・

鍼灸師の先生方の、ご意見・間違いの指摘・などを、当院へお送りくだされば幸いです。

店舗案内&お問い合わせコーナーをご利用ください。

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

ゆっくり堂 鍼灸院

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°